- Tweet

飲食店の経営者にとって最も大切なのは、しっかりと売上を残し、利益を出すこと。わかってはいてもうまく成果が出せず、悩んでいる方も多いかもしれません。

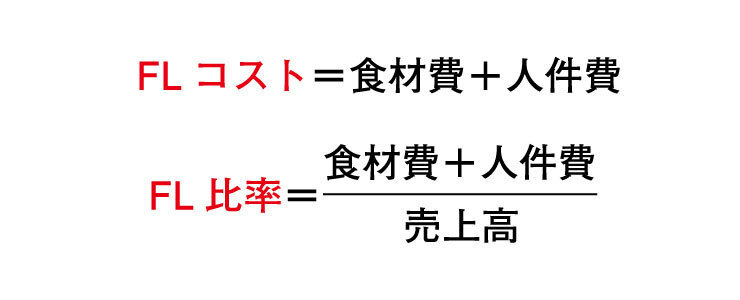

そこで重要なのが「FLコスト」や「FL比率」と呼ばれる経営指標。利益を出すためには売上だけでなく経費についても考えることが重要で、その経費割合を数値化したFL比率が一定の数字を超えてしまうと、経営が悪化し、最悪の場合は閉店に追い込まれかねません。

特に食材費が経費の大きな割合を占める飲食店にとって、FLコスト・FL比率は無視できないもの。その実態と効果的な活用法を、この記事でご紹介します。

目次

FL比率(FLコスト)とは?

FLコストとはFが指す「FOOD:フード(材料費)」と、Lが指す「LABOR:レイバー(人件費)」の合計のこと。そして、売上高に対してどれだけ材料費と人件費が占めているのかを表した数値がFL比率です。

飲食店において、このFL比率は55~60%程度が一般的であると言われており、50%以下ならば食材費や人件費に無駄がなく経営状態は良好、逆に60%を超えてしまうようなら赤信号です。

FL比率の目安

飲食店のFL比率は55~60%が一般的であると上記で説明しましたが、FL比率ごとによる状況について細かく見ていくと以下のようになります。

<FL比率50%以下>

食材費と人件費の比率が高い水準でコントロールできており、まったく問題のないお店と言っていいでしょう。

<FL比率50~55%>

食材費と人件費の比率が高い水準でコントロールできています。良いお店の基準になるライン。

<FL比率55~60%>

状況は悪くありませんが、改善の余地はありそうです。

<FL比率60~65%>

人件費のほか、食材費のコントロールがうまくいってない可能性があります。早急な見直しが必要です。

<FL比率65%以上>

経営が破綻する可能性があります。一刻も早い見直しが必要でしょう。業種別FL比率の水準

飲食店と一口に言っても、喫茶店やうどん屋さんなど種類は様々です。業種別のFL比率のおおまかな水準は以下の通りです。

<中華料理屋さん>

F(材料費):31% L(人件費):28% FL比率:59%

<喫茶店>

F(材料費):34% L(人件費):26% FL比率:60%

<蕎麦・うどん屋さん>

F(材料費):31% L(人件費):29% FL比率:60%

<イタリアン・フレンチ>

F(材料費):32% L(人件費):28% FL比率:60%

<日本料理屋さん>

F(材料費):35% L(人件費):27% FL比率:62%

<お寿司屋さん>

F(材料費):42% L(人件費):24% FL比率:66%

喫茶店とイタリアン・フレンチ、蕎麦・うどん屋さんは同じFL比率でも、FとLの比率はそれぞれ異なっています。蕎麦・うどん屋さんやイタリアン・フレンチよりも、喫茶店の方が手軽に始められそうな印象ですが、意外と取り扱う食材の種類が多く、使う材料が限られている蕎麦・うどん屋さんやイタリアン・フレンチよりもF比率が高くなります。お寿司屋さんは調理を担当の人数が少ないことでL比率が最も低いものの、新鮮なネタを扱う分、材料費が高くなります。業種によってそれぞれ課題となる項目が異なるので、それぞれの違いをあらかじめ把握しておくことも重要と言えるでしょう。

FL比率(FLコスト)の計算方法

FL比率はF=フード(材料費)とL=レイバー(人件費)を合計したFLコストを売上高で割り、100を掛けることで算出します。例えば月の売上高が200万円だとして、FLコストが80万円なら40%、100万円なら50%、110万円なら55%、120万円なら60%という具合です。

つまり、売上高が200万円でFLコストが100万円以下なら合格、それ以上でも120万程度までなら許容ライン、120万円を超えたら早急に材料費や人件費の見直しが必要でしょう。

FL比率(FLコスト)の数値を活かせる2つのシーン

売上目標を決めるとき

FL比率を活用してほしい1つめのシーンは、売上目標を設定するとき。

例えば材料費が100万円、人件費が50万円かかる場合、FL比率を50%にするために必要な売上を計算すると、300万円という数値が出ます。つまり、健全な経営のために目指すべき売上目標は300万円となり、それを1か月の営業日で割れば1日の売上目標も算出できるのです。

その金額を達成できているのか経営状態を確認し、もし、できていないとしたら売上を上げる、もしくはFLコストを下げるための方策を考えるべきでしょう。

無駄な経費を削減したいとき

もともと飲食店は原価・経費がかかる業態のため、その費用や内容を定期的に見直し、無駄な支出を削減する必要があります。その際はまずFL比率を算出し、さらに経費を細分化して割合が高い箇所を見つけると、効果的な対策が可能になるでしょう。

例えば取り扱う食材の種類が多い喫茶店や、新鮮なネタを必要とするぶん材料費がかさむ寿司屋などは、同じ飲食店でもFL比率が高くなる傾向があります。また、セルフサービス式よりもフルサービス式の店舗は人件費がかさむなど、それぞれの特性を踏まえながら問題点を洗い出し、何を削減すべきか検討しましょう。

FL比率(FLコスト)の数値を改善する方法<原価>

飲食店にとってF=フード(材料費)、つまり「原価」は経費の中で大きな割合を占めるため、原価率を下げることはFL比率を下げるための最短ルートと言えます。

とはいえ、メニュー数が多いほど食材の種類や数も増え、食材を無駄にしてしまう可能性も高くなりがち。できるだけ食材を無駄にしないために、以下に挙げる4つの方法を検討してみてください。原価率については以下の記事が参考になります。

関連記事 【簡単理解】原価率とは?適正な原価率の出し方や注意点についてフードシェアリングを活用する

仕入れの数を調整すると言っても、完全予約制の店舗でない限りは、お客さんの来店数を完全に予想できるわけではありません。そのため、仕入れを減らしたことで、お客さんを断る必要が出てきてしまうと効率の良い経営とは言えません。そこで最近注目を集めているのがフードシェアリングです。フードシェアリングとは、商品の入れ替えや賞味期限が近付いている商品を廃棄したいと思っている飲食店と、安く商品を手に入れたい周辺のユーザーを結びつけるサービスです。フードシェアリングを活用することで、ユーザーに安く提供することで廃棄を防ぐことができるほか、F比率の改善にも期待できるでしょう。

売り切り方式にする

在庫を持たず、売り切ったらその日の営業は終了。これであれば大量に在庫を残してしまうという心配はほとんどなくなります。ただ、同時に利益の部分においては、チャンスを逃すことになる恐れもあります。

保存方法の見直し

例えば余った食材を真空パックすることにより、通常よりも保存期間を長くさせることができます。

場合によっては調理済みのものも真空パック保存。注文が入ったら湯煎や加熱料理で提供すれば時短にもつながるでしょう。メニュー数を減らす

メニュー数がたくさんあれば、その分仕入れの種類も多くなります。その反対に、メニュー数を絞れば仕入れの種類も減り、また、同じ食材なので、使う頻度も増していきます。滅多に出ない材料を保存しておいて、ダメにしてしまう…。そんな機会も減ることでしょう。

FL比率(FLコスト)の数値を改善する方法<人件費>

もう1つのFLコストの要素であるL=レイバー(人件費)は、売上高に対して20%ほどに抑えられると合格点。30%を超えてしまうとコントロールができていない状況であると見なされ、早期の改善が必要となります。

それでは、どうすれば人件費を削減できるのか? 次に、いくつか具体例を挙げていきます。

システムをデジタル化する

ITの発展が著しい今、人件費を削減するために、まず着目すべきはシステムのデジタル化、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)化でしょう。

例えばタブレットで運用でき、人が注文を取りに行く必要のないテーブルオーダーシステムや配膳ロボット、顧客情報まで一元管理できるPOSレジなど、有用なシステムが現在、次々に開発されています。中には注文数から原価率を管理できるPOSレジなど、材料費の見直しもできて一石二鳥なものも。店舗に合ったシステムを導入すれば、業務効率の飛躍的な改善につながり、結果的に人件費を抑えることができます。

関連記事 【飲食店のDX】デジタルを取り入れたスタッフ教育でモチベーションを変える

オペレーションを見直す

店舗を回すために必要な人員が一人減るだけで、毎月の人件費は大きく変動します。まずは、より効率的な動線を検討し、厨房やホールの適正人数を見直してみましょう。その上で従業員の労働時間やシフトを調整して、無駄のないシフトを組んでいくことも大事です。

ただし、無理に人数を減らして人手不足となり、サービス低下に陥ると、今度は売上高の低下に直結しかねません。あくまでも「適正な」スタッフ人数と構成を心がけましょう。

管理者(社員)の教育体制を整える

社員に店舗を任せている場合は、管理者用マニュアルの整備やセミナーへの参加を促す

ことも一計です。管理者のスキルが上がり、スタッフに効率よく指示出しをできるようになれば、より店が上手く回るようになり、結果的に人件費が下がります。

また、社員のモチベーションが低下するとスタッフの管理もおろそかになる恐れがあるため、待遇面に気を配ることも大事。社員のやる気を高めることも、オーナーの重要な仕事の1つです。

FL比率(FLコスト)は低いほど良いわけではない

FL比率を抑えるために必要なのは、材料費と人件費を下げること。とはいえ、仕入れる食材のレベルを落としたり、メニューの種類やスタッフの人員を減らした結果、料理の味が落ちる、スタッフのサービスの質が低下するなどの事態を招き、顧客離れにつながっては本末転倒です。

まずは、お客様へのサービスを第一に考え、その質をキープした上で食材費やシフト管理を再検討し、可能な経費削減案から実行していきましょう。

【番外編】飲食店の新常識「FLR比率」とは?

FLR比率とは、売上高に対してFLRコストが占める比率を表した数値です。FLRコストとは材料費と人件費を合計したFLコストに、さらに「R=レント(家賃)」をプラスしたもの。

飲食店の経営には店舗が必須であり、その家賃の大小が経営コストに大きな影響を与えるため、より健全な経営を目指すにはFLR比率も考慮する必要があります。

FLR比率の計算方法

FLR比率の算出方法も、基本的にはFL比率と変わりません。F=フード(材料費)、L=レイバー(人件費)、R=レント(家賃)を合計したFLRコストを売上高で割り、100を掛けることで算出できます。例えば月の売上高が200万円だとして、FLRコストが100万円なら50%、120万円なら60%、140万円なら70%となります。

FLR比率の目安

FL比率の目標が50%なのに対し、FLR比率は70%を超えないようにするのが一般的な目安です。事業計画を立てる際にはFLR比率も視野に入れ、家賃がいくらまでなら70%を超えないかを計算し、その範囲で店舗用の物件を決めるようにしましょう。

そうすれば利益を確保しつつ、問題のない店舗経営ができる可能性が高くなります。

FL比率は定期的に見直しましょう

昨今の物価高騰でFLコストのうち、特に食材費は大きく増大しています。このように社会情勢や景気により、FL比率は絶えず変動するため、定期的な見直しが欠かせません。

食材ロスが出ないように仕入れをコントロールする、オペレーションを見直すなど、わずか数パーセントのコスト削減でも、積み重ねれば大きな差になります。常にFL比率を意識し、増価の兆しがあれば早めに対策を立てましょう。

canaeruでは定期的に飲食店セミナーも行っています。飲食店経営のノウハウを学べる場となっていますので、積極的にご活用ください。

無料のセミナーに参加する

この記事の監修

株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容

IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント

銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。

開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事

-

-

2024/07/26

-

2024/07/26

-

2024/07/26

-

- おすすめ記事

-

-

2017/09/04

-

2024/06/24

-

2016/12/01

-

2017/05/25

-

2024/06/27

-

2017/09/07

-

- 人気記事

-

-

2022/01/28

-

2024/07/23

-

2024/06/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…

-

先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…

-

セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件

-