- Tweet

社会の変化に伴い、飲食店経営者はさまざまな課題に向き合う場面が増えてきました。そのなかでも、働き方改革や社会保険の適用拡大、インボイスの導入、コロナ禍での売上減少などの対応に頭を抱えている経営者も多いのではないでしょうか。これらの課題に対応するためには、相応の「時間」と「費用」をかける必要があります。

本記事では、費用面での負担軽減を目的とした、2024年に飲食店が活用できる補助金や助成金について解説します。新しい補助金や、補助金と助成金の違いも説明しているので、ぜひ最後までチェックしてください。

参考記事 飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説目次

助成金とは?補助金・融資との違い

助成金と補助金は、どちらも国や自治体、民間の財団などから支給される支援金のことです。どちらも返済不要の制度ですが、大きく違うところは採択の難易度です。助成金は、一定の基準を満たしていればほぼ受給が決定するのに対し、補助金は予算や定員が限定されており審査が厳しいものがほとんどです。

資金調達の代表的な選択肢である助成金と補助金、そして融資を加えて表で比較してみましょう。助成金 補助金 融資 目的 労働環境の改善

雇用増加・安定

など事業拡大の補填

創業支援

など資金の補填 採択条件 要件を満たす 要件を満たし、優秀な提案であること 返済能力があること 募集期間 長期間、通年 数週間 随時 支給金額 少額が多い 少額~数千万円以上 自己資金の3倍が目安 支給時期 後払い 後払い 審査通過後すぐ 難易度 易 難 中 返済の有無 なし なし あり

上記の表を見てみると、募集期間が長期間のものが多い助成金に対し、補助金は募集開始から数週間で終了してしまうものが多い傾向です。採択条件の厳しさ、募集期間の短さを見ると、補助金のほうが難易度が高いと言えます。ほかにどのような資金調達方法があるのか気になる方は、下の関連記事もあわせてチェックしてください。

関連記事 飲食店の開業資金はいくら必要?相場や調達方法について解説

補助金や助成金を元手に開業することはできる?

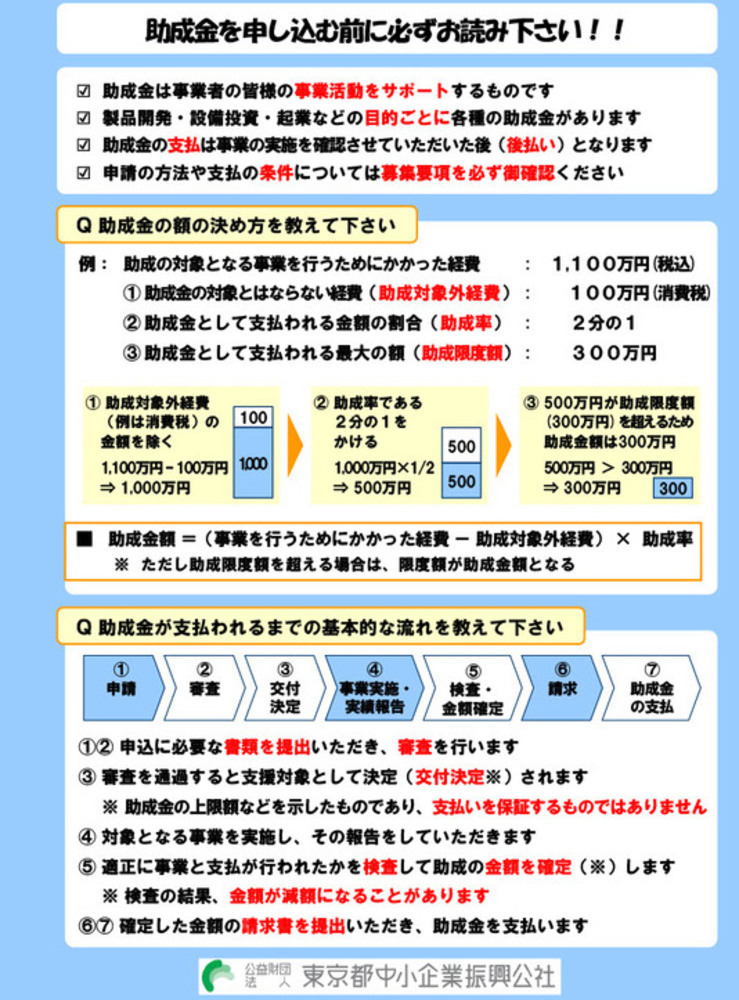

補助金や助成金を元手に開業することはできません。なぜなら、補助金と助成金は、採択された事業の「実績報告」と「完了検査」をもって後払いで支援金が支給されるためです。

画像引用:東京都中小企業振興公社「助成金を申し込む前に御覧ください」

上の図の通り、補助金や助成金は事業に使ったお金が確定してから補助金額が正式に決定・支払われるので、事前にお金を得られるわけではありません。上の図の参考例とした東京都中小企業振興公社による「創業助成金」は、中間払いがありますが前もって資金を調達できるわけではないのでやはり「元手」にすることはできないのです。補助金や助成金に税金はかかるのか?

新型コロナウイルス禍に中小企業や個人事業主を対象とした緊急支援策としての供給が大幅に増加したことで、注目度が高まった補助金・助成金。ただし、税金がかかります。確定申告をする際に収入として申告することが必要です。

その理由は、補助金・助成金は経理上「雑収入」「雑所得」などの科目を使って「収入」として計上する必要があるからです。

飲食店の利益があり、給付金関係が400万円あるとすると、400万円が課税の対象になります。所得税はもちろん、住民税、事業税、国民健康保険にも影響があるので注意する必要があります。

ただし、給付金をもらっても税金がかからないパターンもあります。例を挙げるとすればお店の利益が大幅に赤字の場合です。例えば飲食店の利益がマイナス500万円で、給付金が400万円となると、税金が課されなくなります。

その中で気を付けていただきたいのが、30万円以上の高額の設備や看板等を購入した場合は課税対象となります。購入した時に減価償却費として経費計上しなくてはならないのが特徴です。30万円未満の場合は、非課税となります。【2024年】飲食店開業時に申請できる補助金・助成金

創業助成金(東京)

公益財団法人東京都中小企業振興公社による、都内開業率の向上を図ることを目的とした助成事業です。

【対象者】

都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方

【助成限度額】

上限額400万円/下限額100万円

【助成対象経費】

●賃借料

●広告費

●器具備品購入費

●産業財産権出願・導入費

●専門家指導費

●従業員人件費

●委託費(市場調査・分析費)

参考 https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)

都内商店街で新たに店舗を開業しようする女性または若手男性を支援し、商店街の活性化を図る助成事業です。

【対象者】

女性(年齢制限なし)または、若手男性(年度末時点で39歳以下)の創業予定者か個人事業主

【助成限度額】

844万円

【助成対象経費】

●店舗新装・改装工事費

●設備・備品購入費

●宣伝・広告費

●店舗賃借料

参考 https://wakajo-shotengai.com/concept/地方創生起業支援事業

地域の課題解決に貢献する新しい事業に取り組もうとしている方を対象に、都道府県が行っている支援策です。

【対象者】

●東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行う方

●起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定である方

など

【助成限度額】

200万円

【助成対象経費】

●人件費

●店舗等借料

●設備費

●原材料費

●マーケティング調査費

●広報費

など

参考 https://www.chisou.go.jp/sousei/kigyou_shienkin.html【2024年】飲食店開業後に申請できる補助金・助成金

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が経営計画に基づく販路拡大や、業務効率化に取り組む経費の一部をサポートする補助金です。

【対象者】

●商業・サービス業:常時使用する従業員の数 5人以下

●宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下

●製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

【助成限度額】

[通常枠]50万円

[賃金引き上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠]200万円

※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ

【助成対象経費】

●機械装置等費

●広報費

●ウェブサイト関連費

●展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

●新商品開発費

●借料

●委託・外注費

など

参考 https://s23.jizokukahojokin.info/IT導入補助金

IT導入補助金は、ITツールの導入によって業務効率の向上やサービスの質の改善を支援する補助金です。POSレジや予約システム、在庫管理システムの導入などに活用できます。

【対象者】

中小企業・小規模事業者など

【助成限度額】

■通常枠(A・B類型)

1プロセス以上:5万円〜150万円未満

4プロセス以上:150万円〜450万円以下

■インボイス枠(インボイス対応類型)

インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト:50万円以下/50万円超~350万円以下

※導入する機能要件によって異なる

そのほか、「インボイス枠(電子取引類型)」や「セキュリティ対策推進枠」などもあります。

【助成対象経費】

●ITツール及びハードウェアの導入(インボイス対応システム、予約受付、顧客管理、受発注、EC関連などに必要なソフトや機材)

●デジタル化の推進費用

●セキュリティ対策費用

参考 https://it-shien.smrj.go.jp/キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進する目的の事業です。事業主の取り組みごとに大きく「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類に分かれます。その中でさらに複数のコースに分類され、コースによって支給条件や支給金額などの違いがあります。

<正社員化支援>

●正社員化コース

●障害者正社員化コース

<処遇改善支援>

●賃金規定等改定コース

●賃金規定等共通化コース

●賞与・退職金制度導入コース

●短時間労働者労働時間延長コース

●社会保険適用時処遇改善コース

【対象者】

●雇用保険の適用事業所の事業主

●雇用保険の適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置く事業主

●雇用保険の適用事業所ごとに該当する労働者のキャリアアップ計画を作成し、労働局に認定された事業主

●コースの該当する労働者の雇用状況を示す書類を用意し、賃金の算出方法が明確な事業主

●キャリアアップ計画期間中にキャリアアップに取組んだ事業主

【助成限度額】

コースによって異なります。

※例:中小企業が正社員化コースを利用する場合

有期雇用から正社員化:57万円

無期雇用から正社員化:28万5,000円

【助成対象経費】

キャリアアップに資する費用

参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用を継続するために、就業環境整備に取り組む事業者に対して助成金を支給する制度です。職業生活と家庭生活の両立を支援する事業者の取り組みを促進させ、労働者の雇用の安定を図る目的があります。

【対象者】

●小売業(飲食業含む):資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下

●サービス業:資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

●卸売業:資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

●その他:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

【助成限度額】

●出生時両立支援コース

<第1種 男性の育児休業取得>

・1人目 20万円

・2~3人目 10万円

<第2種 男性育休取得率の上昇等

・1年目以内達成 60万円

・2年目以内達成 40万円

・3年目以内達成 20万円

●育児休業等支援コース

<育児休業取得時>

・30万円

<職場復帰時>

・30万円

※いずれも無期雇用者、有期雇用労働者各1人限り

●介護離職防止支援コース

<休業取得時>

・30万円

<職場復帰時>

・30万円

<介護両立支援制度>

・30万円

※それぞれ1年度5人まで

など

参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

労働力の確保が課題となっている昨今、中高年を積極的に雇用して雇用の安定に取り組む事業者に対して助成する制度です。50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に、国の予算の範囲内で助成金が支給されます。

【対象者】

次の①~②によって実施した、雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用 保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

①無期雇用転換計画の認定

②無期雇用転換計画の実施

など

【助成限度額】

対象労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)

※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限

参考 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

融資を受けるなら日本政策金融公庫がおすすめ

補助金や助成金を活用すれば、経営の負担を軽減できるだけでなく、売上の拡大や競争力の強化に繋がる可能性もあります。また、よりまとまった資金を必要とする際は日本政策金融公庫がおすすめです。

日本政策金融公庫とは、国が100%出資している政府系金融機関です。国が政策として地域の活性化や中小企業および小規模事業者の支援を積極的に目指しているという背景があり、他の金融機関と比べて融資を受けやすいという特徴があります。飲食店を開業される方の多くが利用している実績もあります。

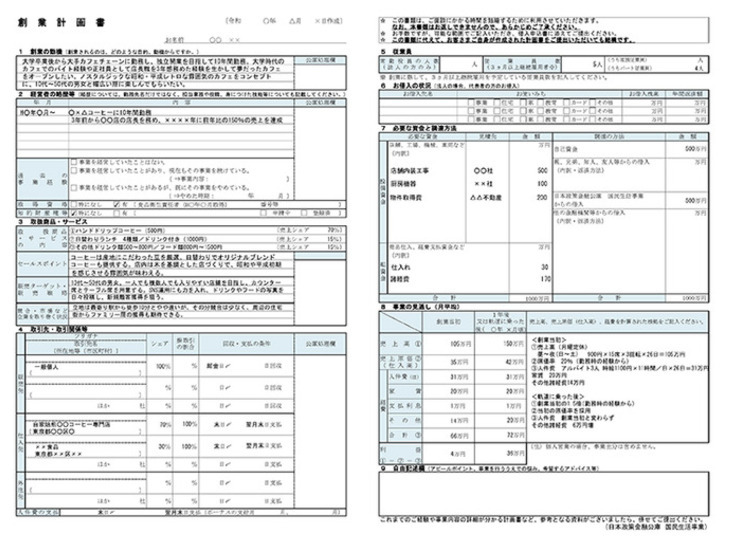

日本政策金融公庫から融資を受けるには、創業計画書の作成が必要です。創業計画書は日本政策金融公庫のHPから雛形をダウンロードすることができ、PCもしくは手書きで要件に沿って記述していきます。

以下の写真はカフェの開業を例にとって作成した創業計画書です。項目ごとに抑えるべきポイントを紹介します。

①創業の動機

どのような飲食店を経営していきたいか、お店のコンセプトを書きます。そして、これまでの開業準備の状況や、支援者からどのような協力が得られるのか、開業予定地を選んだ理由などを明確にしっかり書くことが大切です。

②経営者の略歴

過去に飲食業界で働いた経験がある場合は、実績を具体的に書きましょう。自分が行ってきた業務経験や、活かせる知識を具体的に記入するのがおすすめです。

③取扱商品・サービス

商品やサービスの詳細な説明を通じて、当店の独自性やコンセプト、そしてその背後にある経営戦略をアピールします。例のように、一杯のコーヒーの価格から豆の厳選に至るまで、細部にわたる情報を丁寧に記載しましょう。

④取引先・取引関係等

販売先と仕入先を住所まで詳細に記入します。カフェを運営する場合、販売先は一般の顧客であり、仕入先はコーヒー豆の卸売業者やフードメニューの食材を提供する卸売業者です。金融機関からの融資を受ける際には、契約書や注文書を事業計画書に添付して提出することが重要です。

⑤従業員

雇用する従業員の人数を記入します。従業員の内訳には、家族従業員やパート・アルバイトも含めて記入してください。

⑥借入の状況

各金融機関からの借入額を明示する項目です。下記の『事業の見通し』で仮計算した利益をもとに年間返済の計画を立てましょう。借入がなければ記載は不要です。

⑦必要な資金と調達方法

この項目では開業に必要な資金とその調達方法について詳細に説明します。必要な資金には、店舗の工事費、厨房設備や什器の導入費、物件取得費などが含まれます。さらに、運転資金としての仕入れ費やその他の経費も考慮しなければなりません。資金の調達方法については、自己資金額や各金融機関からの借入額を明示します。

⑧事業の見通し

この項目では開業当初と1年後(または数年後)の売上高、経費、および利益を詳細に記載します。さらに、これらの数字の算出方法や計算式を示すことで、予測の根拠を明確にします。

⑨自由記述欄

最後は自由記述欄です。記載する内容に悩む方も少なくありませんが、創業計画書の中で最もアピールできるのがこの項目です。以上の項目で記述できなかったアピールポイントや、商圏内での人口や競合の調査結果を記せば、より良い資料となります。

開業のお悩み相談はcanaeruへ

開業したいけど「準備をどう進めればよいかわからない」「何から始めればいいかわからない」など、なかなか一歩が踏み出せないという方は、ぜひ『canaeru(カナエル)』の無料開業相談をご利用ください。

『canaeru』では銀行出身者や元飲食店経営者など、さまざまな経歴を持った開業プランナーが在籍。活用できる補助金や助成金も含め、開業に関するあらゆるアドバイスを提供します。サポート料は無料なので、お気軽にご相談ください。

無料開業相談はこちら

まとめ

飲食店で使える補助金・助成金についてご紹介しました。補助金や助成金は、飲食店経営者にとってありがたい支援です。しかし、補助金や助成金は事業を行った後に支払われるものなので、融資を含めて資金は事前に用意しておくことは必須です。あくまで雇用や事業拡大をサポートする目的であることを忘れないようにしましょう。

また、本記事で紹介した補助金・助成金はほんの一部です。都道府県や自治体によって活用できる支援制度が異なる場合もあるため、自分に適切なものを見つけることも重要です。この記事の執筆

株式会社USEN canaeru編集部

飲食店をはじめ、小売店や美容室などの開業を支援する『canaeru』の運営を行う。店舗開業や経営に役立つ情報を日々提供し、開業者と経営者に向けた無料セミナーの企画・運営も担当。

- NEW最新記事

-

-

2024/07/26

-

2024/07/26

-

2024/07/26

-

- おすすめ記事

-

-

2020/03/04

-

2021/10/29

-

2024/07/11

-

2018/03/26

-

2018/06/22

-

2023/05/10

-

- 人気記事

-

-

2022/01/28

-

2024/07/23

-

2024/06/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…

-

先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…

-

セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数687件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件

-