うどん屋を開業するには? 開業資金や必要な資格、失敗しないための方法とは

うどん屋を開業するために、必要となる資格や開業資金などの情報をお伝えしながら、開業成功へのステップをたどってみましょう。うどん屋は、飲食業の中でも参入しやすい業態と言われています。最近ではうどん作りを本場さぬきで学ぶスクールなども開業され、初心者でも挑戦しやすい環境が整っているようです。

1. うどん屋を開業するのに必要な準備

うどん屋開業をする際には主に以下の5点をまず準備していきましょう。それぞれの項目を以下で、詳しく解説します。

- うどん屋のコンセプトデザイン

- 資金調達

- 器具や備品の準備

- 資格取得

- うどん屋の物件確保

うどん屋のコンセプトデザイン

うどん屋は日本人のソウルフードなどよばれ巷に溢れています。一般的に知られているのがフランチャイズの大型チェーンです。これらの競合と対抗するためには、斬新、もしくは伝統に沿ったものなど、コンセプト固めが重要です。うどんは麺、スープ、トッピングと基本が非常にシンプルなので、アレンジを加えやすい素材と言えそうです。コンセプトは店舗内装工事や店の雰囲気、メニューの価格帯にもすべて影響しますので、熟考しておくことが大切です。

資金調達

うどん屋開業では、初期費用を捻出するために、資金調達が必要です。借り入れをする場合は、銀行や信用金庫、政府の運営する日本政策金融公庫などの融資機関から借り入れができます。融資申請では、自己資金の有無、審査規定など様々な条件がありますので、よく調べ早めに準備を始めましょう。

器具や備品の準備

あらかじめ必要となる厨房機材や備品を洗い出し、初期投資に有効であるかどうかの検討が必要です。居抜き物件を賃貸する場合は、前テナントが飲食店であればコンロやシンク、電気機器なども再利用が利くかもしれません。

資格取得

うどん屋として飲食業を営むために、「食品衛生責任者」の資格は必須です。他にも、「うどん検定」や「麺ソムリエ」といったうどん専門の資格試験も取得することで、競合との差別化や品質保証をアピールすることもできそうです。専門資格では試験や実地テストもあるため、早めに準備を始めましょう。

うどん屋の物件確保

うどん屋の店舗を確保する場合、立地条件は特に重要です。大型駐車場完備の大店舗。あるいは駅からアクセスしやすい狭小地のコンパクトなうどん屋などが挙げられます。また内装工事費用を考えると、前テナントが麺類業態であると、比較的初期費用が安く上がるというメリットもあるようです。

開業準備に欠かせない「事業計画」については、こちらの記事でも紹介しています。

2. うどん屋を開業するまでのスケジュール

うどん屋の開業にあたってどのように進めていけばいいのでしょうか。一般的なうどん屋開業までのスケジュールを時系列に沿って、具体的にまとめてみました。

うどん屋開業までのスケジュール例

| 時期 | 項目 |

|---|---|

| 1年~半年前 |

|

| 3ヶ月~6ヶ月前 |

|

| 3ヶ月前 |

|

| 2ヶ月前 |

|

| 1ヶ月前 |

|

| 10日前 |

|

| 当日 |

|

開業するうどん屋の規模やコンセプトに応じてスケジュールは前後しますが、ここでは平均的なうどん屋の開業を想定しています。以下で内容とポイントについて解説します。

1年から半年前

- うどん屋のコンセプト構想

近年、うどん屋はフランチャイズ化が進んでいることもあり、セルフサービスの店舗も少なくありません。回転率を上げる効果がありますが、特定のお店に常連客が着くことはまれと言えるでしょう。手打ちうどんに独自だしの商品にするなど、コンセプト次第では、遠方でも足を運ぶリピーターが増えるかもしれません。うどん屋のコンセプトはメニューだけでなく、内装や価格帯にも大きく影響しますので、一貫した構想を店舗に落とし込む意識が大切です。 - 物件選び

うどん屋の物件選びでは、前テナントが麺類の業態であると費用を節約できることもあります。いわゆる居抜き物件では、厨房機器などもあることが多く、内装工事費用節約に繋がります。一方でスケルトンの場合、理想のデザインを実現しやすい反面、時間とコストがかかることがあります。内装工事を念頭におき、初期費用、運転資金など、収支のバランスがとれるよう検討していきましょう。 - 事業計画書

事業計画書は、自身の支出計画だけでなく融資の際に必要となる書類です。開業資金では、一例ですが、家賃およそ10%、人件費約20%、仕入れ約30%など参考内訳を概算しながら、収支計画を、明確化します。客単価の予測や、返済計画なども融資金額に反映されますので、入念な事業計画書作りを進めましょう。 - 資格取得

うどん屋の開業には、飲食業者に義務付けられた「食品衛生責任者」資格の取得が必要です。また、収容人数によって必要となる「防火管理者」資格も念頭に置いておきましょう。

3ヶ月~6ヶ月前

- うどん屋物件契約

物件の契約が済んだら、内装工事に取り掛かりましょう。居抜き物件の場合、厨房器具が付帯されていることがあります。リース契約、造作譲渡契約などによって、支出にも影響がありますので、費用対効果を考え、最善の方法を選択しましょう。また居抜き物件では前テナントがどのような業種だったか、あるいはどうして廃業したかなど、契約停止の理由にも注目しましょう。転移が多い店舗は、立地条件がよくない可能性もあります。 - 内装工事計画

うどん屋のコンセプトに見合った内装工事を依頼できる工事業者を選びましょう。デザインや素材の選択で、内装工事費を抑えることもできます。業者の選定や相談も欠かせません。 - 資金計画及び調達

物件選びと同時に、事業計画から割り出した融資資金の調達準備も進めておきます。金融機関では総融資金額の約3分の1から2分の1の自己資金確保が条件となる場合もあります。親戚や身内からの借り入れは条件さえそろえば、自己資金として申請できるため、もし自己資金が足りない場合は検討してみましょう。また助成金や補助金は開業後に受け取るものが多く、自己資金として使えないこともあるので注意しましょう。 - うどん作りを学ぶ

可能であれば、老舗うどん屋や専門学校でうどんの打ち方を学び、しっかりとした基礎を身につけましょう。最近では、短期コースを受講して技術や知識を身に着けるだけでなく、出店のサポートを行う支援団体もあります。

3ヶ月前

- 設備の依頼や内装工事

うどん屋では、こだわりたい厨房機器に、製麺機があります。一般的な製麺機ではサイズにもよりますが、中古でも約30万から100万円以上するものもあるようです。内装工事の設計の時点で、調理器具や保管庫など衛生的に十分なオペレーションのスペースを確保できるかどうかという観点でもデザインを計画していきましょう。 - メニューの設定

飲食業の最も大事なプロセス、メニュー作りは繁盛店への肝となります。うどんはだし、麺、具材ととてもシンプルな料理なため、トッピングや独自の製法で作る特別麺の開発なども他店との差別化に有効です。手軽に立ち寄れる店舗、もしくは伝統的なうどんを味わえる高級感ある店舗など、コンセプトにマッチしたメニュー開拓に取り組みましょう。 - 仕入先探し

うどんの原材料の仕入れは、主にうどんの麺、だしの材料、トッピングなどです。うどんを製麺から手掛ける場合は、小麦を卸売りする業者や手間をかけて育てた国産小麦の生産者との直接契約なども有効でしょう。また、大量に購入する場合は、製麺所との契約で原価率を抑えられる場合もあります。損益を考え、慎重に仕入れ方法を確立しましょう。

2ヶ月前

- 工事着工

工事はできるだけ速やかに完了することで、コスト軽減を図ることができます。着工した後に計画誤算があると、金銭的負担が増えてしまいます。計画段階での入念な確認を行いましょう。工事の進捗は、関係者に任せ切りにせず、事業主自身でもチェックすることをおすすめします。 - 広告、告知作業準備

うどん屋開業の宣伝方法もいくつかのオプションがあります。新聞広告、地方広報、SNS、あるいは印刷物の配布など、コスパの高い効果的な方法を選択しましょう。またうどん屋の看板製作も告知の1つと言えるでしょう。デザインなどにこだわりがある場合など、早めに準備をはじめましょう。 - 求人

従業員の募集求人を検討します。掲載先は、地元新聞の求人欄やハローワーク、ジョブサイトや折り込み広告など、多様です。資金の兼ね合いで選択すると良いでしょう。人件費は、経営の中で大きな出費です。券売機や注文システムの導入などで、人件費削減を図るのも、経営には重要です。

1ヶ月前

- 営業許可書提出

うどん屋を営業するために「営業許可書」の申請を行います。店舗の内装工事が完了する2週間前までに管轄の保健所に提出しておきます。 - 保健所の検査

営業許可を申請後に、保健所の担当者によって検査が行われます。この検査では衛生法で定められた規定を満たしているかどうかがチェックされます。厨房器具の配置や、厨房からの導線、シンクやトイレの環境など、検査内容をあらかじめ保健所に問い合わせておいても構いません。 - スタッフのトレーニング

うどん屋のオープンが近づいたら、スタッフ研修を行います。メニューを熟知するだけでなく、接客マナーや店のコンセプトを理解してもらうようトレーニングを実施します。お客の回転率は売り上げ向上の1つの要素となるため、厨房とホールのスムーズなオペレーションを実現させるように努めましょう。

10日前

- 厨房機器や機材搬入

うどん屋の厨房機器や機材を搬入し、調理ができる状態を整えましょう。うどんの製麺機を導入する場合は、しっかりと稼働するかどうかのチェックも済ませます。 - インテリア完成

看板の導入や、レジ、テーブルや椅子などの設置を済ませ、内装を完成させます。また宣伝用のPOPやオープン告知などの配布もスタッフの協力を得て、進めていくのも得策です。 - シミュレーション

スタッフや調理担当による接客シミュレーションを行います。混雑時でも、円滑な提供ができれば店の回転率向上に役立ちます。

オープン当日

- 当日は、オープン記念イベントなどをして話題性を集めると良いでしょう。リピーターを獲得するにも、まずは食べてもらわなくては始まりません。周辺の商圏での告知や、隣接の駐車場での集客、駅でのチラシ配布など、オープンを盛り上げる宣伝を実行しましょう。

飲食店開業に向けた準備の流れに関して、さらに詳しくはこちらの記事でイラスト付きで紹介しています。

3. うどん屋の開業資金はいくら?

うどん屋を開業するには次の費用が必要です。

- 物件取得費

- 内装工事費

- 設備投資費用

- その他開業資金

- 運転資金

うどん屋開業に必要な資金はうどん屋の規模や立地条件によっても異なってきます。一般的なうどん屋開業の資金割について、各項目の内容を以下で説明していきます。

物件取得費

物件を賃貸契約する場合、店舗物件では住宅賃貸と比率の違う初期経費がかかります。立地条件や、土地の相場、店舗あるいは立ち食いなど形式にもより、比率は異なります。平均的な店舗賃貸では、契約時に家賃の6ヶ月から12ヶ月分の保証金がかかります。さらに、礼金や仲介料も家賃の1ヶ月分程度、さらに家賃前払いと内装工事中の空家賃が発生します。総合的にみて、約1年分の家賃の確保が安心と言われています。

内装工事費

設計費、材料費、家具、インテリア、などにかかる費用はこの内装工事費として計上しておきましょう。居抜き物件かスケルトンかにも左右されますが、水道、ガス、電気などの容量が足りていなければ、工事の対象になります。古い物件の場合、念のため基礎部分の状態も調べておきましょう。

設備投資費用

平均的なうどん屋の設備投資費の内訳となるのが、製麺機や食洗器、業務用の冷蔵庫です。このような設備は、リースや前テナントから買収する造作譲渡という方法もあるため、検討してみましょう。

その他開業資金

その他の開業資金の項目として、食器類のような備品や広告費、募集費などが挙げられます。その他、従業員のユニフォームなども諸経費として概算しておきます。POP作成やチラシ印刷など告知にかける費用は使える資金をみて調節していきましょう。

運転資金

運転資金とは、うどん屋の経営が軌道に乗るまでの予備資金のことを言います。ここには、通常家賃、食材仕入れ、厨房機器のレンタル料、人件費、水道光熱費なども計上することが一般的です。赤字経営補填用に半年程度の運転資金が確保しておくのが一般的です。

独立資金はどれくらいかかるか?についてこちらの記事でも紹介しています。

4. うどん屋開業に必要な資金の調達方法

うどん屋を開業するにあたっては、初期投資に多額の費用を要します。自己資金で十分に補填できることが理想とも言えそうですが、上手に資金調達する方法もいくつかあります。うどん屋開業に必要な資金の調達法についてまとめました。

自己資金を貯める

うどん屋の開業を決めたら、定期積立などで計画的な貯金がおすすめです。また投資や株などで資産がある場合、初期投資財源として整理をしてみましょう。自己資金を貯めるのは物理的に時間のかかる作業ですが、利息や返済を心配する必要もなく、リスクが最も少ないのがメリットです。

融資を受ける

うどん屋の開業資金は、銀行などの金融機関あるいは、政府管轄の日本政策金融公庫から資金融資を受ける調達方法があります。機関によって格差がありますが、融資金額の半分あるいは3分の一程度の自己資金確保を条件とするのが一般的です。

助成金や補助金を活用

新規事業主を支援するための助成金や補助金を活用する方法もあります。政府が推進する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」や商工会による「小規模事業者持続化補助金」。レジシステムなどに特化した「軽減税率対策補助金」あるいは後継者を支援する「事業承継補助金」など様々な支援制度があります。内容や対象要項を調べ、有益な制度を活用しましょう。

資金不足でも独立開業できる資金調達の方法についてはこちらの記事でも紹介しています。

5. うどん屋を開業するのに必要な資格

うどん屋を開業するために、取得必須の資格があります。次の2種は開業にあたり、必ず取得する必要があります。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」は飲食店を経営するための必須資格です。営業許可を得るために必要ですが、調理免許取得で免除されます。この資格は、全国どこの食品衛生協会でも、約1万円前後の講習を受けることで、取得が可能です。店舗に1人以上の資格取得者を従事させているという条件ですので、取得は事業主本人以外でも構いません。

防火管理者

うどん屋の収容人数が30人を超える場合はこの資格取得が必要です。日本防火・防災協会の主催する講座を受講することで取得できます。うどん屋の延べ面積300平方メートル以上、それ以下によって受講時間と項目が異なりますので、注意しましょう。

その他開業に向けて役に立つ資格についてはこちらの記事で紹介しています。

6. うどん屋を開業するのに必要な届け出

うどん屋を開業するにはいくつか届け出をする必要があります。申請場所や申請時期が異なるので確認の上、なるべく早めに準備をすすめましょう。

飲食店営業許可申請

飲食店経営のために保健所に申請する必要がある書類です。この際、前述の「食品衛生責任者」の資格保持者が一人以上いることが条件となります。保健所の係員によって検査があり、衛生上厨房の設備、導線、空調など営業に適切かという点検を受けます。うどん屋内装工事工事完了の2週間前を目途に、申請書は提出しておきましょう。

水質検査成績書

うどんの出汁に井戸水や湧き水を使用する場合に必要となる検査報告書です。店舗入居のビルが貯水槽を使用している場合もこの検査報告の義務があります。1年ごとに更新検査を行い、毎年検査した報告書を保健所に提出しなくてはなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

うどん屋で、深夜12時以降にアルコールを提供する場合に必要となる申請書です。開業日の10日前までに管轄の警察署に届け出を済ませておきましょう。

個人事業主の開業届出書

個人事業主としてうどん屋を運営する場合、管轄の税務署への申請が必要です。うどん屋オープンから1ヶ月以内が期限とされています。この申請では確定申告の際に「青色申告特別控除」で10万から65万の控除や、最高300万円までの設備経費や赤字税金控除、親族への給与特別扱いなどの利点があります。

開業に向けた手続きの注意点についてはこちらの記事で紹介しています。

7. うどん屋の開業にあたっての経営方法

うどん屋を開業するにあたっては主に2種類の経営方法が考えられます。それぞれの特徴とポイントについて、ご紹介します。

フランチャイズ経営

世間で開業しているうどん屋の中には、大手のフランチャイズに参入しているところも少なくありません。フランチャイズ経営は、すでに知名度があることや経営のノウハウを継承できるメリットがあり、初心者でも始めやすいのが特徴です。その一方で、フランチャイズへの加盟金、毎月発生するロイヤリティなど契約に縛りがあるのがネックと言えます。

個人経営

個人経営で、うどん屋を開業する場合は、経営の才覚を持つ必要があります。商売のノウハウや収支計算など、経営においての総合的な判断が必要とされるからです。一方でフランチャイズのようにフォローするモデルがない分、自由な発想で開拓でき、オリジナリティを提供できる魅力もあります。

フランチャイズ経営について「失敗しないコツ」はこちらの記事でも紹介しています。

8. うどん屋を開業して成功するコツ

うどん屋を開業させてから、経営を軌道に乗せるまでは大変な労力がかかります。うどん屋の経営を順調に成長させるためのポイントについてまとめました。

店のこだわりを持つ

うどん屋を開業するにあたり、ここだけはどこの店にも負けないというこだわりを提供しましょう。麺の原産地や打ち方であったり、出汁の材料や調理法であったりと独自の個性を活かせる店づくりが重要です。コンセプトに一貫性があることは、店の評判と固定客の定着にもつながります。

店のコンセプトを明確にする

店のコンセプトを決めるだけでなく、明確に打ち出すことも重要です。ファストフード感覚でお手軽な雰囲気ならトッピングや楽しいメニューの開発を。また立ち食いなどではとにかく低価格を意識するなど、店の方向性を明確にしましょう。

客単価をアップする

客単価とは、消費者1人が1度に購入した金額平均です。飲食店では客単価が上がれば、売り上げに直接還元されます。なるべく客単価を上げる努力をしてみましょう。セットやサイドメニューのオプションで、お客が追加注文しやすい工夫をしてみましょう。

客の回転数向上

客の回転数とは、1席あたり1日に何人の来客があったかで客席稼働率を示す数字です。カウンターのみの店舗では、待ち客があり回転数が上がります。ゆっくりできるテーブルでは少数かけで、空席を少なくする工夫も大切です。またランチタイムなどに集中するお客を、無作業時間へ上手く誘導できるような戦略も、回転数向上に有効といえるでしょう。

経営方針について、「デキる社長が知っている法則」はこちらの記事からも紹介しています。

9. うどん屋を開業するならどんな物件が良い?

うどん屋を開業するにあたって物件選びと立地は、経営状況に大きく影響します。うどん屋の経営を軌道に乗せるためにも、物件選びは慎重に行いましょう。うどん屋を開業するにあたっておすすめの物件の条件をまとめました。

居抜き物件

居抜き物件では、厨房や空調設備が残っていれば設備投資費を抑えられるメリットがあります。前テナントが同業、もしくは麺業であればさらに有利といえるでしょう。ただし多数のテナント転移がある物件は、立地条件が悪い、アクセスが難しいなど何かの不具合で空き店舗となっている可能性もあります。周辺の環境や転移理由についても彫り上げて研究してみましょう。

好立地な物件

一般的に交通機関のアクセスがよく、路面店の場合、好立地と言われることがあります。大きく売り上げが変わるとも言われるため、積極的に狙っていきたい物件です。ただし、集客条件は人通りが多いだけでなく、特化メニューがある、低料金などお店のコンセプトによっても影響するものです。ターゲットとなる客層や周囲の環境など、マッチする条件を選択しましょう。

競合店が少ない物件

うどん屋の開業場所は、できるだけ競合店が周囲にない場所がよいでしょう。特にフランチャイズ経営の薄利多売のようなうどん店が近隣にある場合、同系のうどん屋では競争が難しくなります。物件契約前には周辺地域の調査を必ず実施しましょう。

物件の内装に関して、「内装成功のために確認すべき5つのこと」はこちらの記事から紹介しています。

10. 「うどん屋開業における」繁忙店の参考データ(canaeru調べ)

最後に、うどん屋を成功させるためにうどん屋の経営状況や利益に関して参考データをチェックしておきましょう。しかし独自調査であるため、あくまで数値は参考です。店舗規模や、地域によっても変わるため、それを念頭置き開業へ活かしましょう。

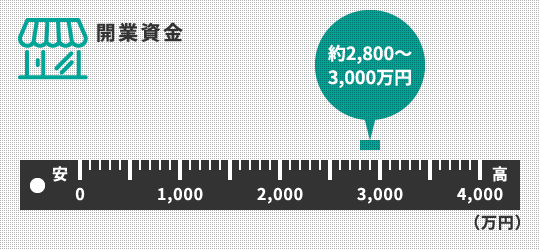

開業資金

開業するために最低限必要とする資金のことを開業資金と呼んでいます。うどん屋開業資金は平均で約2,800~3,000万円と想定されているようです。うどん屋の開業資金に含まれるものは「物件契約」「内装外装工事」「厨房機器」「食器・備品」「運転資金」などが考えられます。

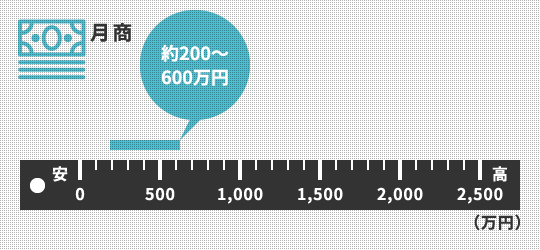

月商

月商は、1ヶ月の内に計上されるすべての金額で、売り上げや支出のすべてにあたります。(客単価(目標)× 席数 × 回転率(目標))× 営業日数=月商で計算し、数字を割り出します。うどん屋開業資金は独自調査では平均で約200~600万円と想定されているようです。

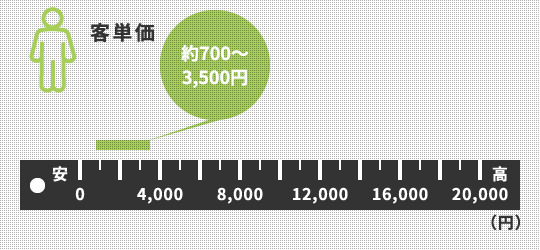

客単価

客単価は一度に一人のお客が支払った平均金額を指します。独自調査では、あくまで一例の数値ですが、約700円から3,500円という結果がでています。客単価は売り上げの目安になり、純利益に影響する数字です。

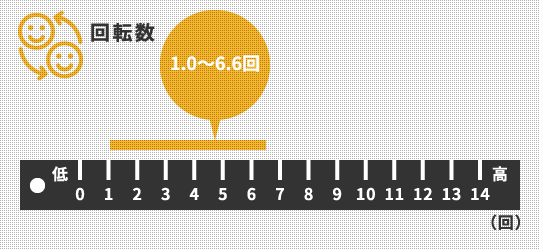

回転数

回転数は、1日の利用客÷座席数で割り出される数字です。平均的なうどん屋の回転数は、約1.0から6.6回というデータがあるようです。数値は一例であるため、立ち食いのような小型店舗か、大型の店舗かでも数値は変わります。

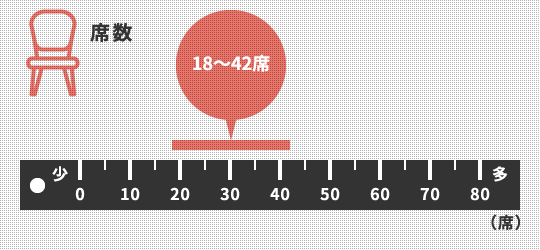

席数

座席数はうどん屋の収容人数を示します。店舗に配置するテーブル席、カウンター席の数によっても座席数が変わってきます。この参考データを見てみると、平均的うどん屋の座席は、18~42席くらいが多いようです。

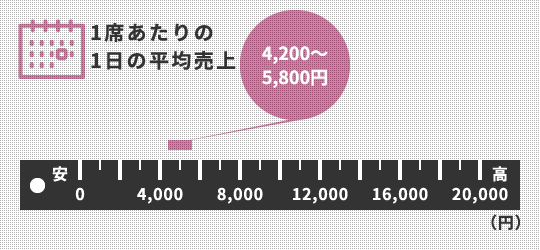

1席あたりの1日の平均売上

1日の売り上げを座席数で割った金額が示されています。このデータでは、1席平均4,200円から5,800円が一般的なようです。この数字で、曜日など特定日の売上把握を行います。

うどん屋開業で成功するにはこだわりと入念な計画を

うどん屋は原価率が低く、利益率が高いと言われている業態です。最近では第2のキャリアとして未経験から挑戦する事業主も増えているようです。うどんの本場で、研修や講習を受け、開業に乗り出すだけでなく、開業支援を受けてオープンしたりと手軽に始められるのも魅力と言えます。一方で、フランチャイズなどの競合店も多数あるため、独自の店づくりが求められるタフな面もあります。うどん屋開業では、十分な研究と信念をもって、早めの準備と入念な計画を進めていきましょう。