- Tweet

「飲食店の経営は地獄だと聞いたことがある」

「飲食店を始めたいけれど不安で一歩を踏み出せない」

このように考え、開業をためらっている方もいるでしょう。

たしかに飲食店はほかの業種と比べ、「きつい仕事」と言われることがあります。とはいえ、地獄と嘆くほどひどい業種ではないはずです。

この記事では、飲食店経営が地獄と言われる理由を探し、地獄化しないための対策について解説します。地獄と言われる原因と対策を理解すれば、開業の失敗リスクを回避しやすくなるでしょう。

目次

なぜ、飲食店の経営は困難を極め、地獄と言われるのか → 飲食店経営が地獄と言われる理由5選

1.廃業率が高い

中小企業庁 小規模企業白書で公表されたデータによると、「業種別の開廃業率」の中で飲食店(宿泊業を含む)は開業率・廃業率ともに1位です。また帝国データバンクの調査では、2021年に発生した飲食店の倒産数は569件にものぼります。

これらの調査結果を考慮すると、飲食店は開業しやすい業種であると同時に、極めて廃業率が高い業種と判断できるでしょう。この廃業率の高さが地獄と言われる主な原因と推測できます。

出典:中小企業庁|小規模企業白書(第2節 中小企業・小規模事業者の現状)

出典:帝国データバンク|「飲食店」動向調査(2021 年)

画像引用:中小企業庁|小規模企業白書

2.競合店が多い

令和5年3月28日に発表された総務省・経済産業省の経済センサス-活動調査によると、2021年の時点で全国の飲食店の数は468,951件にものぼります。

とくに東京都の飲食に関わる事業所は73,124件(宿泊業を含む)と競合店が多く、お店の独自性を打ち出さないと淘汰される可能性が高いと言えるでしょう。飲食店が生き残るためには、他店との明確な差別化が求められます。

出典:令和3年経済センサス‐活動調査産業別集計(サービス関連産業に関する集計)

出典:経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 事業所に関する集計

3.スタッフの入れ替わりが激しい

飲食店の多くは労働環境が過酷になりがちです。飲食店に華やかなイメージを持って仕事を始めたスタッフは、自分が抱いていたイメージとのギャップに耐えられず、すぐに退職してしまうこともあります。

さらに、コロナ禍を経て深刻さを増した人手不足の影響で、「スタッフの大半が新人」といったお店もめずらしくない状況です。結果的にオーナー自身が現場に立たざるをえず、自らの労働環境が過酷になるケースもあるでしょう。

4.世の中の情勢に左右されやすい

飲食店は良くも悪くも外的要因に左右されやすい業種です。コロナ禍や食材費の高騰などの景気・社会情勢にも影響を受けやすく、お店の力では防ぎようのない事態に陥ることもあります。

とくに、2020年1月に国内最初の感染者が確認されて以降、全世界で広がった新型コロナウイルス感染症拡大の影響で飲食店は感染予防対策に追われ、売上の低迷を余儀なくされました。

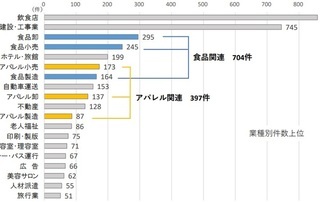

帝国データバンクが2023年5月29日に発表した「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査によると、コロナ禍の影響で倒産した業種の中では飲食店が797件あり、もっとも多い結果となっています。

コロナ禍の影響は昨年に比べると落ち着き始めたものの、再びこのような事態に陥る可能性は十分に考えられるでしょう。

出典:特別企画「新型コロナウイルス関連倒産」動向調査

画像引用:帝国データバンク

5.売上規模を伸ばすには店舗数を増やす必要がある

テイクアウトやデリバリーなどの中食を除いた飲食店の売上は、下記の計算式で算出できますが、「客単価」以外は上限があります。

売上高=席数×回転率×客単価×営業日数

仮に24時間営業したとしても、飲食店1店舗の最高売上は席数である程度決まってしまうため、売上を大幅に伸ばすことはできません。もっと利益を追求したければ、2店舗目、3店舗目、と出店するケースが一般的です。

しかし、複数出店で資金調達をする際は、1店舗目の利益が継続的に出ていないと融資の審査に通らないことも多く、短期間での事業拡大は難しいでしょう。

飲食店経営を地獄化しないためにできる6つの対策

飲食店が地獄と言われる理由は、廃業率の高さ・競合店の多さ・人手不足などが要因になると説明しました。ここからはそれらを踏まえて、飲食店経営を地獄化しないための対策を6つ挙げます。

- 飲食業の経験を積んでおく

- 開業前に事業計画を作り込む

- 十分な運転資金を用意しておく

- 店舗の独自性を高める

- システム面を整備する

- Web集客を活用する

それでは一つひとつ詳しく解説します。

1.飲食業の経験を積んでおく

飲食店は未経験からでも開業できるとはいえ、在庫管理やスタッフ管理など、一定の経験がものを言う場面があります。飲食店で働いた経験があれば、トラブルがあった際や経費が大きくなった際も冷静に対処できるようになるでしょう。

もし、飲食店勤務の経験がないまま飲食店を開業しようとしている場合、短期間でもよいので一度アルバイトなどで経験を積むことをおすすめします。

2.開店前に事業計画書を作り込む

飲食店で成功するには、行き当たりばったりで行動せず、開店前に入念な市場調査と資金繰りのシミュレーションを行い、事業計画書を作り込む必要があります。

事業計画書は開店後もお店の指針となる非常に重要な書類です。お店のコンセプトのほかにも、売上や利益も、現実的な予測を立てておくことが大切です。事業計画書を作成したあとは、策定した「コンセプト」「ターゲットの客層」「資金計画(開店資金/運転資金)」「事業の見通し(売上と経費計画のバランスと現実性)」をもとに、店舗運営を進めていきましょう。

関連記事 飲食店の事業計画とは

3.十分な運転資金を用意しておく

飲食店の運転資金とは、お店を運営するために必要な資金のことです。主な費用は下記のとおりです。

- 賃料

- 人件費

- 仕入れ代金

- 水道光熱費

- 通信費

- 消耗品費

- 宣伝広告費

開業後、飲食店の経営が軌道に乗り始めるまで約半年ほどかかると言われています。そのため、売上が立たなくてもあらかじめ一定期間分の運転資金を用意しておき、事業に専念する時間が必要です。用意しておく運転資金の目安は、お店の業態や規模により幅がありますが、一般的には事業計画書で算出した運転資金の6か月分の金額を推奨します。

例え、資金に余裕がない場合でも、最低3か月分の運転資金は用意しましょう。運転資金が尽きると取引業者や従業員への給与が支払えなくなり、廃業する可能性が高まります。自己資金で用意できない場合は、日本政策金融公庫や銀行などから融資を受ける方法もあります。詳しく知りたい方は「canaeruの無料開業相談」を活用してください。

4.店舗の独自性を高める

数多くある飲食店の中でお客様から選ばれるためには、メニューの差別化や独自のサービスなど、「他店にはない魅力」を作る必要があります。簡単なことではありませんが、成功すれば他店との差別化が図れます。

店舗の独自性を高めるためには、まずは自分の強みとは何かを考えることが大切です。自分の強みやアイデアがうまく見つけられない場合は、「KJ法」などの手法を用いてみましょう。KJ法とは、付箋などの小さな紙に思いついたことを記入し、グループ化していくことで思考をまとめていく手法です。頭の中で散らかった考えやアイデアが整理・見える化されるため、自店舗の強みの発見に役立つでしょう。

また店舗の独自性を高めるヒントとして、「スターバックス」の戦略は参考になります。スターバックスは美味しいコーヒーを提供するだけでなく、「サードプレイス戦略」を提唱しています。サードプレイスとは、家でも職場でもない、居心地のよい特別な空間を表した言葉です。スターバックスの店舗では、内装、音楽、接客などの要素が重なり合い、サードプレイスという独自性が形成されています。

このように、提供するメニューやお店の内装、ロケーションだけでなく「理念」にも独自性は生まれます。あらためてどのようなお店にしたいか考えてみるとよいでしょう。

5.システム面を整備する

POSレジやテーブルオーダーなど、業務システムのデジタル化は来店客の利便性を高めるだけでなく、人手不足の解消、経費削減につながります。

業務をデジタル化することで、スタッフの教育期間を短縮し、省人化を実現できることから人件費の大幅カットも見込めるでしょう。

6.Web集客を活用する

近ごろSNSやGoogle Mapが来店動機になるお客様が多くなりました。今どきの飲食店の集客は、有料広告媒体への出稿や直接来店に依存せず、無料で取り組めるWeb集客の戦略を練ることが大切です。

とくに無料で運用できるSNSのなかで、飲食店の集客と相性がよいのはInstagramです。ほかにも、外国人観光客の目にも触れやすいGoogle Mapも有用で、SNSを活用したWeb集客では予約フォームまでの導線をわかりやすくすることも重要です。

canaeruでは集客に関するセミナーを実施しています。興味のある方はぜひ参加してみてください。

無料のセミナーに参加する

関連記事:集客に効果を発揮する「MEO対策」とは? 飲食店はGoogle マップの上位表示を狙え!

飲食店経営は地獄ばかりではない!戦略的に経営しよう

飲食店の経営は地獄と言われることもありますが、問題に対し的確に対処すればそのような事態に陥る可能性は低いため、過剰な反応は禁物です。マイナス面に固執するより、やりたいことに注力した方が生産的です。

飲食店経営の最大の魅力は、「お客様との関わりを通して、思う存分自己表現ができること」でしょう。独自性を発揮できれば、大手チェーン店と互角に渡り合うことも可能と、夢があります。

地獄化を回避し、成功するためには、しっかりと事業計画書を作成した上で戦略的な経営を行うことが大切です。

関連記事:飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説

この記事の監修

株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容

IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント

銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。

開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事

-

-

2024/10/23

-

2024/10/18

-

2024/10/11

-

- おすすめ記事

-

-

2016/12/01

-

2024/07/25

-

2024/09/30

-

2017/06/28

-

2024/02/28

-

2024/05/22

-

- 人気記事

-

-

2022/01/28

-

2024/07/23

-

2024/06/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…

-

先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…

-

セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件

-