更新日:

飲食店営業許可の条件や取得方法、必要な書類を解説!【2024年最新】

- Tweet

-

飲食店の開業準備の中で、重要なポイントになるのが食品関係営業許可の申請です。これは食品衛生法で定められた許可制度であり、飲食店を開業する際には法的に必要なものです。許可の種類は数種類に分類されており、営業の形態によって、申請のための基準も変わってきます。

この記事では、飲食店の営業許可について、条件や取得方法に触れながらわかりやすく解説していきます。「営業許可ってなに?」「どうやって取得すればいいの?」という方にも、一連の流れがわかるようにお伝えします。ぜひ最後までお読みください。目次

飲食店の営業許可の条件とは

飲食店を開業するには、店舗の業種に応じた営業許可が必要です。飲食店の営業許可を取得するための条件は以下の2点です。

●食品衛生責任者の設置

●営業許可証の取得

無許可での営業は食品衛生法や風営法に反するため、違反した場合は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意しましょう。

参考記事 飲食店の開業に必要な営業許可とは?許可の種類や取得方法を解説食品衛生責任者の設置

飲食店は、店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者の設置が義務付けられています。食品衛生責任者の主な役割は、食品衛生の管理や改善、従業員への衛生指導や健康管理です。また、食中毒が起こった際には率先して対処に当たらなければならない役割も担っています。

食品衛生責任者になるためには、以下のどちらかに該当する必要があります。

① 栄養士、調理師などの有資格者

② 都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会の受講修了者

①に該当する資格は、以下になります。

●調理師

●栄養士

●製菓衛生師

●食鳥処理衛生管理者と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者

●船舶料理士

●食品衛生管理者※

※ 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。

上記の資格がない場合は、②の都道府県知事等が行う食品衛生責任者の養成講習を受講することで資格を取得できます。講習会は約6時間ほどで、学ぶ内容は「食品衛生学」「食品衛生法」「公衆衛生学」の3科目です。

講習のあとテストが実施されますが、講習で学んだ内容から出題されるため、ほぼ100%の合格率と言われています。

関連記事 飲食店を始めるために必要な資格は2つ!必要な届出についても解説営業許可証の取得

飲食店の営業許可証を取得するには、書類を揃えて地域の保健所へ申請を行う必要があります。都道府県により前後しますが、書類を提出してから営業許可が降りるまでの期間は概ね2〜3週間です。

営業許可証の申請に使用する書類や費用については、後ほど詳しく解説します。

設備基準は細かく項目も多い《東京都における代表的な条件》

さてここからは、営業施設の基準について解説していきます。営業許可は、店舗の管轄の保健所に申請します。申請先によって細かい手続きや要件は変わりますので、詳細は最寄りの保健所に問い合わせるようにしましょう。

ここでは、東京都の基準を例に営業施設の基準について紹介していきます。

参考 東京都福祉保健局|2023改訂-東京都食品関係営業許可申請の手引

営業施設の基準は、「営業施設の構造」「食品取扱設備」「給水、排水及び汚物処理」「特定基準」といった項目ごとに、詳細な内容が定められています。以下に、代表的な項目を挙げておきましょう。

●調理場と客席が分かれていること

●調理場の床材は耐水性であること

●調理場の壁や天井が掃除しやすいこと

●規定の手洗い設備があること

●蓋つきのゴミ箱であること

●シンクが2槽以上あること

●温度計が設置された冷蔵庫があること

●扉のついた食器収納があること

●給湯器があること

このほかにも、さまざまな基準が設けられています。店舗が完成してからでは、大幅な修正は困難な場合もあるので、事前に必ずチェックしておきましょう。

営業許可の申請をすると、店舗完成後に保健所の担当者の確認検査があります。検査で重視する項目は、地域や職員によって違うとも言われています。事前打ち合わせの際、担当職員に「どのあたりをチェックするのか」を聞いておくと安心です。飲食店営業許可の最新動向と法改正

食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、平成 30 年に食品衛生法が改正されました。それに伴い、営業許可業種が見直され、新たな制度が令和3年6月1日から始まりました。

また、上記の改正によって2020年6月からHACCPに沿った衛生管理が義務化(1年間の猶予あり)されることとなり、より一層の衛生管理の向上が求められています。

<営業許可業種の見直しが実施された一部を抜粋>

見直し前の許可業種 見直し後の許可業種(令和3年6月1日以降) 飲食店営業 飲食店営業 喫茶店営業 菓子製造業 菓子製造業 あん類製造業 みそ製造業 みそ又はしょうゆ製造業 しょうゆ製造業 そうざい製造業 そうざい製造業 複合型そうざい製造業 地域ごとの特殊条件

飲食店関係の営業許可はおおむね全国共通ですが、一部の地域では独自の許可制度があります。例えば東京都の場合、以下の許可に関して届出が必要です。

●食料品等販売業

●弁当等人力販売業

●行商

●給食供給者

また、営業届出制度は「許可」や「届出」「届出不要」と3つ

にわかれており、取り扱う食品によりどれに該当するのかが決まります。店舗の地域を管轄する保健所へ問い合わせて、自店に必要な届出を確認するようにしましょう。営業許可証の種類

飲食店を営業するためには、「飲食店営業許可」の取得が必須となります。テイクアウトのみのお店の場合や、キッチンカーなどの移動販売の場合も必要な許可なので、必ず取得しておきましょう。複数店舗の開業を考えている場合は、店舗ごとの申請が必要です。

深夜にお酒を取り扱うお店

深夜0時以降お酒を提供したい場合、 飲食店営業許可申請のほかに、警察署に「深夜酒類提供飲食店」の届出をしなければいけません。開業予定の店舗が、深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている地域でないかも確認しておきましょう。

製造・加工をして販売するお店

弁当やそうざい、菓子類などを製造・加工して販売する業態を考えている場合は、製造業に該当します。製造業に該当する事業は飲食店の営業許可とは別に、菓子、あん類、アイスクリーム、乳製品、めん類など、扱う食品の種類によって食品製造業の許可が必要となります。

テイクアウト専門店

テイクアウト専門店であっても、通常の飲食店と同様に飲食店営業許可の取得、食品衛生責任者の設置が必要です。また、メニューによっては別途営業許可を取らなければならない業種もあります。例えば、お菓子の製造・販売は「菓子製造業」、漬物の製造・販売は「漬物製造業」の営業許可などです。

ほかにも、テイクアウト専門店ならではの注意事項があります。

●テイクアウトやデリバリーに適した容器かどうか

●加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱しているか

●保冷剤、クーラーボックス、冷蔵庫、温蔵庫などを活用しているか

これらのチェックポイントは、食中毒を回避するために大切なことです。一般的な飲食店と同様にこまめな手洗いや調理者の健康管理に気を配りつつ、テイクアウト時の食中毒リスクを回避しましょう。

その他、店の従業員が来店客に対してお酌をしたり、隣に座って談笑するなどの「接待行為」をする場合に必要な「風俗営業許可」や、店舗の収容人数が30人以上の場合に必要となる「防火管理者の設置」義務などもあります。

「開業を予定している店舗が、どの業種に当てはまるかよくわからない」という場合は、保健所に問い合わせてみましょう。業種に応じて求められる設備や間取りも異なるため、物件探しの前にどの許可を取得すべきかを明確にしておくことが大切です。営業許可の申請で押さえるべきポイント

ここでは、営業許可の申請までに押さえておきたいポイントを4つご紹介します。ぜひ参考にしてください。

1.不明点は管轄の保健所に確認

「開業予定の店舗が、どの業種に該当するのか分からない」「特定の設備基準について知りたい」「施設検査ではどこを見られるの?」というように、不安なことがあれば管轄の保健所に確認しましょう。

施設の基準や検査で見られるポイントは、地域や担当者によっても変わると言われています。

完成した店舗が施設の基準を満たしていないと、追加の工事が必要になったり、開業スケジュールに大幅な変更が生じる可能性もあります。

事前に管轄の保健所に連絡を取り、細かい基準なども確認しておきましょう。内装工事を行う前に図面を見てもらい、予定通りの工事で問題ないかを確認しておくと安心です。2.必要書類の確認&準備

管轄の保健所によって、申請の際に必要な書類が変わる場合があります。申請書類についても保健所に確認しておきましょう。

東京都では、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は水質検査成績書の提出が必要です。

申請する地域によって、ローカルルールが存在する可能性もあるので、確認の上で準備を進めることをおすすめします。3.店舗の詳細な図面を用意

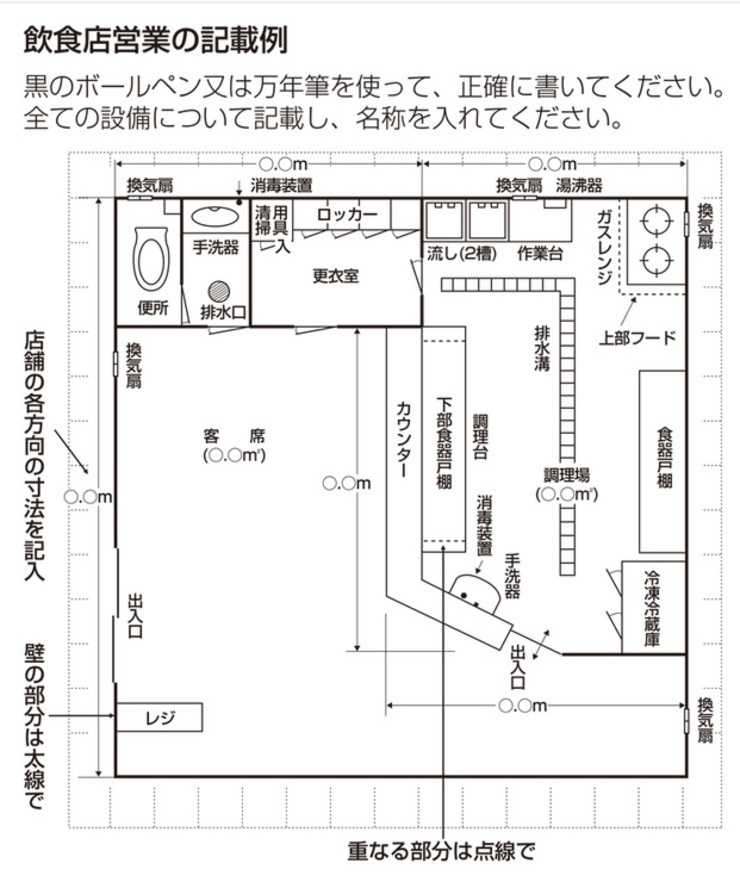

営業許可の申請には、店舗の構造や設備を示す図面の提出が必要です。きちんと寸法を測ったうえで、調理台や客席、トイレ、従業員の更衣室など、店舗に配置するすべての設備を細かく記す必要があります。

ご自身でこの図面を描き起こすのは大変ですから、内装業者などに依頼して、図面を準備しておきましょう。4.余裕をもったスケジュールを

営業許可を申請し、施設確認が終わったとしても、交付までには数日かかります。申請の途中で書類に不備があったり、検査過程で修正が必要になった場合は、許可証の交付までにさらに日数がかかってしまいます。そのため不測の事態も想定して、余裕をもったスケジュールを立てておくことが重要です。

営業許可申請の方法《5ステップ》

営業許可の申請には、以下の5ステップが必要です。

1. 申請前に保健所で事前相談

2. 必要書類を用意して営業許可申請

3. 施設検査についての打ち合わせ

4. 店舗の設備などを見る施設の確認検査

5. 営業許可書の交付

円滑にスケジュールを進め、届出・申請の漏れがないようにするためには、ステップ1の保健所での事前相談が大切です。まずは保健所での相談から始め、その後の手順や準備物を確認していきましょう。1. 申請前に保健所で事前相談

営業許可申請を行う前には、保健所に事前相談をする必要があります。タイミングとしては内装工事の前がよいでしょう。

事前相談には設計図面など店舗内部の様子がわかるものを持参します。図面上で設備基準に適合しているかどうかのチェックをしてもらうことで、スムーズに申請ができるのです。2. 必要書類を用意して営業許可申請

内装工事が完了する約10日前までに必要書類を提出します。手数料はこの際に納めることになります。自治体によって異なりますが、必要となるものは主に以下の6つです。

●営業許可申請書

●施設の大要・配置図

●登記事項証明書(法人の場合)

●食品衛生責任者設置届

●食品衛生責任者であることを証明するもの(食品衛生責任者手帳など)

●水質検査成績書(井戸水や貯水槽の水を使用する場合)

3. 施設検査についての打ち合わせ

担当者と施設検査の日程などについて打ち合わせを行います。

4. 店舗の設備などを見る施設の確認検査

あらかじめ決めておいた日程に施設の確認検査を行います。店舗の設備などが管轄の保健所が定める基準を満たしているかどうかの確認をします。確認検査では、店舗のオーナーもしくはその代理人の立ち合いが必要です。

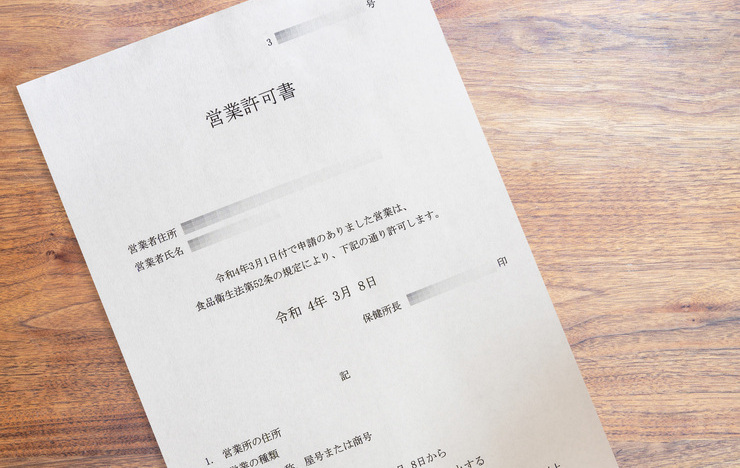

5. 営業許可書の交付

営業許可が下りると、保健所より「営業許可書交付予定日のお知らせ」が郵送されます。営業許可書交付予定日になったらこのお知らせと認印を持参し、保健所で営業許可書の交付を受けましょう。

営業許可申請に必要な書類

飲食店の営業許可申請には以下の書類が必要です。漏れのないよう、確実に準備しましょう。

●食品衛生責任者の資格所有を証明する書類

●飲食店営業許可申請書

●見取り図

●営業設備の配置図

●その他

どのような書類なのか、それぞれ具体的に解説していきます。

食品衛生責任者の資格所有を証明する書類

食品衛生責任者の講習を受けた方は、講習の修了証が食品衛生責任者の資格所有を証明する書類となります。東京都の修了証は「食品衛生責任者手帳」ですが、他府県では賞状のような修了証が一般的です。

調理師や栄養士等の有資格者は、申請を行うだけで食品衛生責任者手帳などの証明証が取得できます。(食品衛生責任者手帳の場合、交付手数料2,000円)

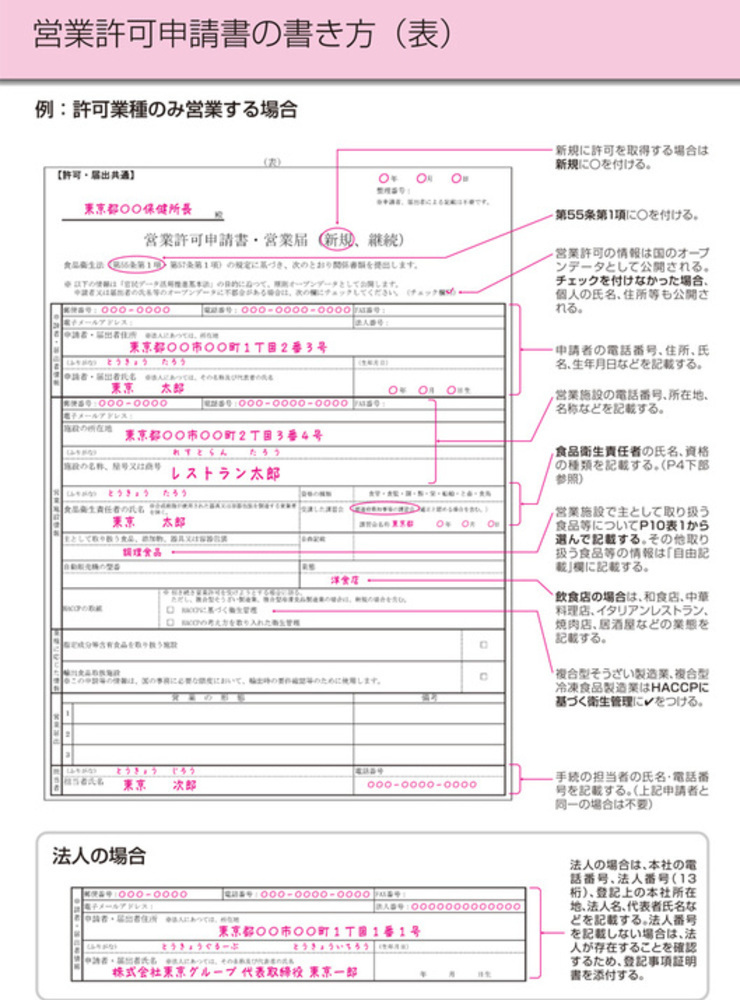

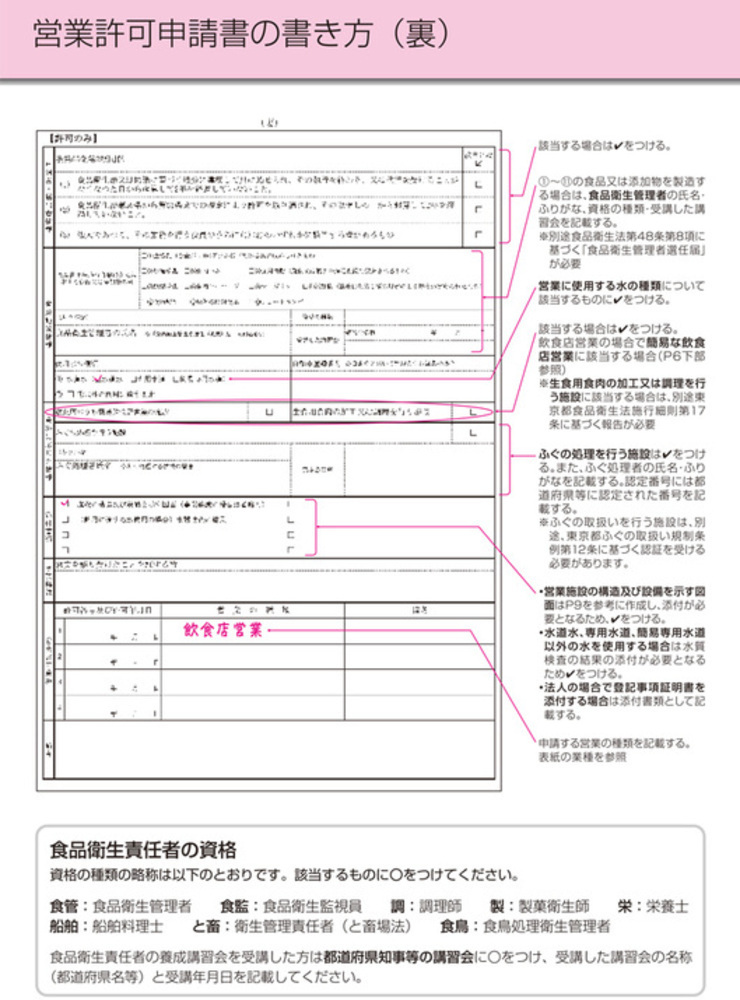

飲食店営業許可申請書

飲食店営業許可の申請書関連の書類は、保健所や自治体の窓口やホームページから入手できます。一部の地域ではオンラインでの申請を受け付けていますが、手数料を窓口で支払う必要や、システムが十分に機能していないこともあるため、ダウンロードした書類データに必要事項をパソコンで入力・印刷して提出したほうが無難です。

手書きの際は、フリクション等のこすると消えるボールペンは避け、通常の黒インクボールペン又は万年筆を使用します。

以下の見本のように、該当する項目に個人情報等を記入していきましょう。

画像引用 東京都福祉保健局|2023改訂-東京都食品関係営業許可申請の手引

見取り図の重要性と作成ポイント

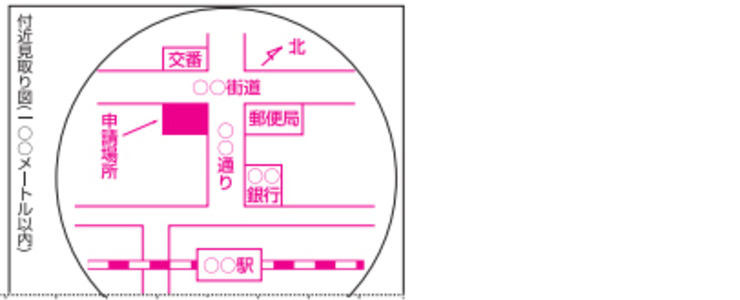

開業予定の店舗所在地がわかるように、最寄りの駅やバス停などを起点に店舗周辺の見取り図を作成します。詳細を書く必要はありませんが、以下については可能な限り記載するようにしましょう。

●最寄りの駅やバス停

●目立つ建物(学校や病院、会社など)

●道路の名称(国道◯号線、〇〇通りなど)

●方角のマーク

見取り図は手書きや、エクセルを使用して作成する方が多いですが、自治体によってはGoogleマップを印刷したものでも良い場合があります。事前に確認し、作成しやすい方法で見取り図を用意しましょう。

<見取り図の例>

画像引用 東京都福祉保健局|2020改訂-東京都食品関係営業許可申請の手引営業設備の配置図

営業設備の配置図とは、施設の構造及び設備を示す図面のことです。内装工事や厨房設計を依頼した場合、内装の施工業者や厨房機器メーカーが店舗内の設計図を作成しているはずです。

その設計図をコピーして、図面にない設備があれば書き加えていきましょう。内装の施工業者が作成する設計図は、下記の見本のように「便所」や「更衣室」など詳しい記載がないこともあるため、黒のボールペン又は万年筆を使い、補足する作業も忘れずに行ってください。

画像引用 東京都福祉保健局|2023改訂-食品関係営業許可申請の手引

その他

そのほかに「水質検査成績書」と「登記事項証明書」の2点を必要とするケースもあります。

店舗で井戸水や貯水槽の水を利用する場合は、水質検査成績書を提出する必要があります。

飲食店の多くはビルやマンションのテナントとして出店しているため、水質検査成績書の提出は必須といっても良いでしょう。水質検査成績書は、建物のオーナーや管理会社が管理しているため、問い合わせると手に入ります。

登記事項証明書は、法人として営業許可を申請する場合に必要な書類です。したがって、個人事業主の場合は提出の必要はありません。登記事項証明書には、会社の事業内容や代表者の名前、設立年月日など、法人に関する情報が記載されています。「目的」の欄に飲食店経営があれば、そのまま保健所に提出しましょう。

しかし、「目的」の欄に飲食店経営の記載がなければ、飲食業に関わりのない法人とみなされるため、登記申請が必要なケースもあります。とはいえ、飲食店の経営が「本来の事業目的達成のために付随された行為」と認められれば、登記申請をしなくても会社法などによる罰則はありません。

ただし、登記事項証明書に記載されていない事業の収入が、会社全体の利益の多くを占める場合は事業の追加・変更などの登記申請を行う必要があります。登記の内容に不安がある場合はまず保健所と相談して、必要に応じて手続きを行うと良いでしょう。

営業許可取得後の義務と注意点

営業許可取得後は食品の安全性を確保するために、HACCPに基づいた衛生管理を日常的に実施するよう義務付けられています。定期的に店舗内の清掃を行い、調理器具や設備の衛生状態を保ちましょう。

衛生管理が適切に行われていない場合、食品衛生監視員による事前告知なしの立入検査が実施されることもあります。この検査では、店舗の衛生状態や設備の適切な維持がチェックされ、違反が見つかった場合には改善指導が行われます。立入検査の際には、指導に迅速に対応し、改善策を講じることが重要です。

重大な衛生管理の不備や法令違反があった場合、営業許可が取り消される可能性もあります。違反を避けるためにも、日々の衛生管理を徹底し、法律に則った運営を行う必要があります。

飲食店開業に必要な資格は?

飲食店の開業には食品衛生責任者の資格のほかに、業種や設備に応じて取得が必要になる資格もあります。また、取得することで店舗運営が有利になりやすい資格もあり、以下のようなものが挙げられます。

●調理師免許

●製菓衛生師

●栄養士(管理栄養士)

●ソムリエ

調理師免許と製菓衛生師、栄養士(管理栄養士)は国家資格です。一般的には専門学校や大学で知識や技術を学び資格を取得します。費用は1年制の専門学校で150万円〜200万円が相場です。

ワインのスペシャリストであるソムリエは、民間会社が運営する資格制度です。試験そのものは3万円程度で受験できますが、出題問題の範囲が広く独学では合格が困難なため、10万円前後の費用をかけてワインスクール等に通うことをおすすめします。営業許可取得によくあるQ&A

ここでは、飲食店の開業を考えている方からの、営業許可に関するよくある質問をご紹介します。

営業許可取得にかかる日数は?

営業許可の取得までは、書類の準備から保健所への申請、施設確認検査といったプロセスが必要です。保健所の状況によっても所要日数は変わります。時期や地域によっても差がありますが、以下のプロセスでおおむね2週間程度と考えておくとよいでしょう。

申請書類作成:約2日

↓

申請書提出~施設確認検査:約7日

↓

施設確認検査~営業許可:約5日

↓

営業許可証の交付

上記は、書類や設備に不備がなく、順調に進んだ場合です。申請書に不備があったり、設備条件が基準を満たしていない場合は、さらに日数がかかる可能性もあります。営業許可取得の費用はいくら?

地域によって金額は異なります。新規で営業許可を取得する場合は、16,000円~19,000円程度です。費用は、申請書類を提出する際にあわせて支払います。

営業許可は更新が必要?

営業許可証には期限が定められています。店舗によって期間は異なりますが、5~8年で更新時期となる場合がほとんどです。地域によって金額は異なりますが、更新料は12,000円前後です。

期限日の1か月前までには必ず更新手続きを行いましょう。

うっかり忘れていたとしても、期限を過ぎて営業を続けた場合、無許可営業となってしまいます。2年以下の懲役、または200万円以下の罰金といったペナルティが課される場合もあるので注意しましょう。まとめ

飲食店の営業許可に関しては、詳細なことも保健所に確認することが大切です。「これぐらい大丈夫だろう」「居抜き物件だから問題ない」と判断していると、現在の基準や特定の基準を満たしておらず、許可が下りない可能性もあります。特に設備については、少しでも不安があれば保健所の担当者に確認を。

営業許可の取得が間に合わないと、オープン日を延期するといった事態にもなりかねません。余裕をもったスケジュールを立てておきましょう。この記事の監修

ライター・飲食店経営

大杉元則

調理師学校卒業後、大手老舗ホテルの西洋料理部門に勤務。フレンチレストランやベーカリー、給食会社を経て2010年、無農薬野菜にこだわったイタリアンを開業。現在は店舗のオーナーシェフを務めながら飲食関連を中心としたライターとして活動中。

ポートフォリオ- NEW最新記事

-

-

2025/08/29

-

2025/08/29

-

2025/08/27

-

- 人気記事

-

-

2020/05/20

-

2025/05/19

-

2020/03/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…

-

セミナー情報

【飲食店開業資金】不動産担保ローンによる資金調達と融資成功の…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,401件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数452件

-