- Tweet

美味しいスイーツやドリンクを楽しむカフェは幅広い世代の方から愛される飲食店の形態です。

今回は、カフェを始めるために必要な資格や成功するためのポイントを解説します。

目次

カフェの始め方

開業方法

カフェを開業するまでには様々なアプローチをとることができます。この項目では代表的な例を5つ挙げ、それぞれのメリットとデメリットを説明します。

●カフェで働いて経験を積む

【メリット】

実際にカフェで働いて得られる最大のメリットは実務経験を積めることです。具体的には、開業した際に一人で回せる店舗の規模感や、接客できる客数などをある程度把握することができます。その経験値をベースに、想定している従業員や客単価を加味して、開業する際の店舗の規模をイメージしましょう。

【デメリット】

現場を知ることは大きなメリットですが、働いた店舗の接客やオペレーションがベストと思い込んでしまってはいけません。エリアや客層によってお店の在り方は変わるため、自分が開きたい店舗の特徴に合わせて、現場で身につけた接客やオペレーションのノウハウを発展させることが重要です。

●スクールに通う

【メリット】

日本には各地にカフェ開業のビジネススクールがあります。コーヒーの淹れ方やブレンドの仕方などバリスタとしての基礎を学ぶことができるほか、接客や経営についても理論的に学ぶことができるのが特徴です。大手のコーヒー販売会社が主催するカフェの開業支援サービスもあります。

毎月の授業カリキュラムから自分のライフスタイルに合った時間割を組めたり、短期コースも用意されていたりするため、本業をしながら少しずつ開業準備を進められます。

【デメリット】

スクールに通う以上、当然受講料を払わなくてはなりません。受講料はスクールやコース、カリキュラム数などによって大きく上下しますが、カフェ開業を一から学ぶ場合は数十万円単位のまとまったお金が必要になるでしょう。

●フランチャイズ加盟店として開業する

【デメリット】

フランチャイズを利用するメリットは

●大手ブランドの看板を利用できる

●本部から開業支援やノウハウ提供を受けられる

●オリジナルの商品やサービスを開発する必要がない

などが挙げられます。全くの初心者でも始められることが大きな強みです。

【デメリット】

デメリットは

●運営の自由度が低い

●加盟金やロイヤリティが発生する

などがあります。ただし、カフェ業態のフランチャイズは法人限定のケースがほとんどで、加盟金などの初期投資額も莫大なため、個人事業主として利用するのは現実的ではないでしょう。

●雇われ店長になる

【メリット】

ある不動産オーナーが開いたカフェの店長としてお店の運営を一任される”雇われ店長”の需要は少なくありません。メリットとしては、独立開業まで資金を貯めながらカフェ運営の実務を積むことができる点や、開業するほどではないがある程度の地位で携わりたい方の需要を満たせる点などがあります。

【デメリット】

”雇われ”と言っても役職は店長のため、カフェで長年働いた実績やスキルがなければ雇ってもらえません。また、オーナーによっては経営方針が固められ、運営の自由度が低い場合もあります。

●カフェのコンサルティングを利用する

【メリット】

カフェに関する深い知見をもって開業までの手厚いサポートを提供するコンサルティング。複数の受講生と相対するスクールとは異なり、個別に開業までのプログラムを作成してもらえるため、より具体的な指導を受けられます。

たとえば、検討している開業エリアがある場合、そのエリアの人口構成、平均年収などを分析し、それに基づく価格設定やプロモーションを考察するといったサービスを受けることも可能でしょう。

【デメリット】

スクール同様にコンサルティングにも料金がかかります。依頼先によって料金は異なりますが、開業までの一貫したサポートを受ける場合の相場はおよそ50万円~150万円です。サポート内容は細かく分けられているため、必要なサポートのみを依頼すれば料金を抑えることができます。「食品衛生責任者」の資格は必須

カフェを含めた飲食店は必ず1店舗に1人の「食品衛生責任者」を置くことが法律で定められています。食品衛生責任者の資格は、食品衛生責任者資格養成講習会を受講すると取得できます。保健所が実施していることが多く、都道府県ごとに講習会の場所や頻度が違いますので、問い合わせをして食品衛生責任者の資格を取得しましょう。

受講料は地域によって異なりますが、多くの場合10,000円程度で受けられ、講習も1日で終了するため取得が難しい資格ではありません。カフェは未経験でも開業しやすい業態

カフェは、未経験でも比較的開業しやすい業態です。食品衛生責任者の資格を取得して必要な機材をそろえれば誰でもカフェをオープンさせることができます。

しかし、さまざまなスキルや経験が必要なのも事実。飲食店の経営をしたことがなくても、スタッフとしての経験やコーヒーや紅茶などの知識を持っておくとよいでしょう。

また、カフェ巡りなどでいろいろなタイプのカフェを利用しているなどユーザーとしての経験が豊富であれば理想的です。

カフェの開業に向いているのはどんな人?

カフェの開業に向いている人はどんな人なのでしょうか。もちろん、いろいろな要素はありますが、そのひとつとしてあげられるのがカフェが好きということです。

好きだからこそ、自分でオープンしたいカフェの理想像が明確になりやすく、他店舗にはない個性的なサービスを提供したり、魅力的でキャッチーなメニューのアイデアも豊富です。

また、調理が好きな人やコーヒーや紅茶などのドリンクの知識がある人、スイーツの知識がある人もカフェの開業に向いているといえます。

カフェ開業のメリット

自分の「理想」や「あったらいいな」を形にできる

カフェと一言でいってもスタイルは実に多様です。昔からあるような懐かしい雰囲気の喫茶店もありますし、若者から支持されるスタイリッシュなカフェや、北欧やアジアなどのコンセプトがあるカフェもあります。

また、景観を重視したカフェもあれば、しっとりと落ち着いた地下空間のカフェもありますよね。飲食店ではありますが、雑貨店と併設するなど飲食以外の要素を加えてオリジナリティーあるサービスの提供が可能です。

最近では、サードウェーブと呼ばれるコーヒーがメインのカフェや、夜の時間帯にカクテルなどを提供する大人のカフェも話題になっています。

カフェを開業したいという人の多くが「こんなカフェにしたい」「こんなこだわりを出したい」という理想を持っていると思います。自分の「こだわり」や「自分のあったらいいな」という理想をそのまま形にできるのはカフェ開業の魅力の一つといえるでしょう。カフェ市場は需要が大きい

カフェの市場規模は大きく「外食産業市場規模推計」によれば2019年は1兆1,780億円という市場規模で前年度から増加している飲食店のジャンルです。都会でも郊外でもエリアを問わずカフェは存在しているため、それだけ「需要がある」のがカフェという業態です。

カフェはスタイルも多様でこれからも拡大していくことが予想される分野です。また、現金収入が多いというのも経営をする上ではメリットとなります。未払いのリスクもほとんどありませんし、開業する場所のニーズにあった営業スタイルで売り上げを伸ばすこともできます。駅チカであれば深夜営業もできますし、郊外であれば観光客向けのメニューの提供をするといった工夫もできます。そして、カフェは季節の影響を受けにくいジャンルでもあり、安定した収入を見込むことができます。

経営という視点で見たときに、安定した市場規模の中で経営できるのは大きなメリットです。

カフェ開業の流れ

資金調達

開業準備を始めるにあたり、まずは資金調達に取り掛かりましょう。自己資金ですべて賄えるのであれば、それに越したことはありませんが、多額の資金が必要になるため融資やクラウドファンディングなどでの資金を調達するケースがほとんどです。

まずは、どのくらい資金が必要でどうやって調達するかがカフェ開業の第一歩となります。資金の相場や内訳については後述します。物件選びと備品の準備

資金調達と同時進行で進めるのが「物件の選定」です。自分がイメージするカフェのコンセプトが受け入れられやすい場所と物件を適切に選ぶことが大切な要素となります。

まずはコンセプトにマッチする集客ターゲットを明確にし、ターゲット層が多いエリアを選択しましょう。情報源として、最寄り駅の乗降客数や商圏マップを活用するのもおすすめです。

エリアを選定したらいよいよ物件探しです。カフェはドロップインの利用がほとんどのため、ふらっと立ち寄りやすいようになるべく目につきやすく通行量が多い物件を選ぶとよいでしょう。また、コンセプトが似た競合店がないかどうかなど十分な調査が必要です。

物件は一度決めたら変えることができないため、後悔することがないよう慎重に選びましょう。

物件が決まったら、調理器具や保健所の許可を取るために必要な備品を準備します。シンク、コンロ、冷蔵庫、収納といった厨房機器はもちろん、空調や照明、雰囲気作りに役立つ音響設備の準備も忘れないようにしましょう。

メニューの考案

物件が決まり、備品の準備にも見通しが立ったら、次は「メニューの作成」に取りかかります。

もちろん、資金調達やコンセプト策定の時点である程度決まっているとは思いますが、ここでは具体的に販売価格や原価率、回転率や客単価を計算しながらメニューを考案します。店舗としての利益を十分に確保できるように調整するよう心がけましょう。

メニューが完成したら、客席に設置するメニューブックを作成します。その際に、「これは是非食べてほしい」という看板メニューや利益率の高いメニューを選んでもらいやすいように、強弱をつけながらレイアウトを考えるとよいでしょう。行政への申請・届け出

店舗の内装工事が終わったら、保健所に「飲食店営業許可」の申請と税務署へ開業届を提出します。

さらに、収容人数30人以上の店舗の場合は消防署への防火管理者選任届も必要です。保健所の許可は実際に保健所の職員が店舗に来て「条件を満たしているか」を目視で確認します。

飲食店の許可を取るための設備が整っていると確認されれば、晴れて「飲食店の開業許可」を貰えます。無許可での営業は違法となりますので、必ず飲食店の営業許可を取らなくてはなりません。カフェの開業資金について

カフェの開業には初期資金が必要です。場所や規模にもよりますが、一般的には500万円~1000万円程度の初期費用が必要です。

内訳としては

物件取得費 200万円

内装 50万円

設備 50万円

備品 50万円

宣伝費 10万円

運営資金 100万円

計 460万円

などです。

この中で一番コストが必要なのが、物件取得費です。保証金や礼金、仲介手数料がここに該当します。物件の場所や規模で大きく費用が異なりますが、場所はカフェの成功に直結する要素となりますので予算と相談しつつ慎重さも必要になります。設備や備品に関しては、こだわればこだわった分だけコストがかかります。ですが、中古品の利用などである程度のコストカットは可能です。

そして、カトラリーや食器の準備や調度品の購入資金も必要です。カフェのイメージにあったものを選びつつこの分野もある程度のコストカットは可能です。また、忘れてはいけないのが宣伝費です。ホームページの作成やチラシの配布の費用がここにあたります。宣伝費は、無料のSNSなどを利用すればコストカットできます。

最後に、オープン後にすぐに利益が出ないというケースを想定して「運転資金」を準備しておきます。オープンしてしばらくは赤字になってしまうこともあるため、この期間の必要経費として数か月分の資金は手元に残しておきましょう。カフェ開業で使える助成金・補助金

カフェなどの飲食店を開業する場合、国や自治体の助成金や補助金が利用できることがあります。

地方自治体の「創業支援補助金」の制度をカフェ開業で利用できるというケースもありますし、カフェにも欠かせないレジをPOSレジにすれば「IT導入補助金」の対象になるケースもあります。

助成金や補助金は地方自治体ごとに異なりますし期間が定められているケースが多いので、自分が開業しようとしている市町村や都道府県のホームページなどを確認することをオススメします。

補助金や助成金は、書類の準備などが必要で手続きが煩雑ということもありますが、安心して利用できる制度ですし経済的なメリットもありますので積極的に利用したい制度です。

カフェの従業員は何人くらい必要?

カフェを運営するためのスタッフの数はどのくらいが適切なのでしょうか。スタッフが多すぎると経営を圧迫しますし、スタッフが足りないとサービスの質が低下してしまいます。

もちろん、オーナーひとりですべて運営することもできますが、一人で運営する場合は客席が10名以下が上限だと言われています。それ以上の客席を設ける場合や、特別なメニューを提供する場合はスタッフが必要です。

どんなメニューを提供するのか、どのような客層を想定しているのかで必要な人員は変化しますので、オープン後のサービスをシミュレーションしてスタッフの数を決定していきましょう。

カフェ開業に必要な準備

カフェ開業をする場合には、先ほどもご紹介した「食品衛生責任者」の資格の取得が必要です。これは、カフェに限らず飲食店を開業して運営するなら必ず必要な資格です。

食品衛生責任者を取得した後にも必要な準備はまだまだあります。

●コンセプトに合った立地や物件の選定・不動産契約

●店舗の内装・外装と機器や備品の購入

●保健所に飲食店営業許可の申請をする

●原価率や作業効率を考えたメニューの考案

●調理器具や食器を買いそろえる

などです。

最初にするべき事は、物件探しです。カフェのコンセプトにあった立地で予算内で運営できる物件を選んで契約をします。

契約が完了したら、内装工事と外装工事を発注して壁紙や看板などを設置していきます。同時に、店内の備品を選んで購入しますが、ここで店舗の適切な位置に設備がちゃんと収まるのか、搬入ができるかも確認する必要があります。

内装工事が終わったら、保健所に飲食店営業の許可を申請します。許可申請がこのタイミングなのは、流しや手洗い場の設置をした後でなければ立ち入り調査ができないからです。

そして、原価率や実際の厨房での作業効率を考慮した詳細なメニューの考案を経て、調理器具や食器類を買いそろえてようやくカフェの外形が整ってきます。

スタッフを雇用する場合は、面接やオープン前の研修も必要ですし、しなければならないことはたくさんあります。

カフェ開業に必要な資格免許

「食品衛生責任者」は必ず必要

このページですでに何度かでてきた資格ですが、飲食店営業許可はカフェをするのであれば必ず必要な資格です。

飲食店はひとつの店舗にひとり必ず食品衛生責任者を置くことが法律で定められています。食品衛生上の管理運営のための資格となります。食品衛生責任者の資格は講座を受講すれば取得可能で講習は1日で終了します。科目は衛生法規・公衆衛生学・食品衛生学・で講習会を修了したら修了証が貰えます。

ですが、以下の資格を持っている場合は養成講座を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。

●医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

●栄養士

●調理師

●船舶料理士

●製菓衛生師

●食鳥処理衛生管理者

●食品衛生管理者

●ふぐ調理師

●食品衛生指導員

●食品衛生監視員

です。

調理師や栄養士を持っていれば、食品衛生責任者の養成講座を受講する必要がありませんが、カフェの開業をするために栄養士や調理師の資格を持っている必要はありません。カフェの規模によっては「防火管理者」の資格を取得する

オープンさせるカフェの規模が収容人数が30名以上の場合は、防火管理者の資格が必要になります。この資格は、たくさんの人が利用する建物の所有者や使用者が防火管理を適切に行えるようにするための資格でカフェでも必要になります。

カフェで収容人数30名となるとかなり大きな店舗となりますので、初心者がカフェ開業する際にこの規模でスタートするということは珍しいケースといえるでしょう。

「飲食店営業許可申請」を必ずすること

飲食店営業許可申請は資格ではありませんが、飲食店営業をするのであれば必ず取らなければならない認可です。

飲食店営業は場所が合って食品衛生責任者を持っていればいいというものではなく、必ず行政の許可が必要です。許可申請にあたっては、厨房、食器棚、空調など店舗設備などの規定をすべてクリアする必要があります。保健所に店舗の見取り図や食品衛生責任者の資格を証明する書類、そして、手数料などの必要書類を持参して申請します。飲食店営業許可がおりなければ開業はできません。

パンやスイーツのテイクアウトがメインなら「菓子製造業許可申請」

カフェには、自家製のパンやスイーツを販売している店舗もあります。テイクアウトをメインにする場合は「菓子製造業許可申請」を取得する必要があるケースがあります。

「菓子製造業許可」が必要な営業形態であるかは保健所の担当者に個別に問い合わせをするのが一番確実です。製造許可を取得する場合は、厨房の使用が一般のカフェとは大きく異なり工事のような設備が必要になるケースも多くコストがかかります。営業形態によって必要な許可が変わるため、個別の問い合わせがベストです。

アルコールの提供は特に資格や許可は不要

カフェはコーヒーや紅茶などや紅茶だけでなくお酒を提供するケースもあります。カフェでアルコールドリンクを提供する場合でも、特に個別のアルコールを提供するための資格や許可は必要ありません。

しかし、アルコールを提供する場合は、飲酒運転に十分注意する必要がありますので心にとどめておきましょう。

規模や形態によって必要な許可が変わる

カフェにはいろいろな営業形態やスタイルがあります。そして、規模も様々です。大きなカフェもあれば、数席程度のコンパクトなカフェもあります。カフェ開業に必要な資格は食品衛生責任者のみですが、必要な認可は、規模やスタイルで異なります。

どんなカフェでも、飲食店営業許可や食品衛生責任者は必要です。ですが、規模が30名以上の場合は「防火管理者」が必要ですし、営業形態によっては製造業に該当するケースもあります。それぞれ、必要な許可が異なりますので内装工事の発注前に保健所に相談してどのような許可が必要になるのかを確認しましょう。

カフェ開業を成功させるポイント

カフェのコンセプトにあった空間づくり

カフェはドリンクやスイーツなどを楽しむ場所ですが、美味しいものを提供するだけでなく雰囲気作りも大切です。

お店のコンセプトに合っていてターゲットとなる客層の心をつかむ雰囲気づくりや、景観作りは顧客の満足度を上げる重要な要素となります。オープンテラスを作ったり、ソファー席を準備するといった工夫があるといいかもしれません。

また、窓から見える風景や店内の照明、音楽などで居心地のよい空間をつくることで「また来よう」「誰かに教えたい」と思わせるようなカフェとなります。

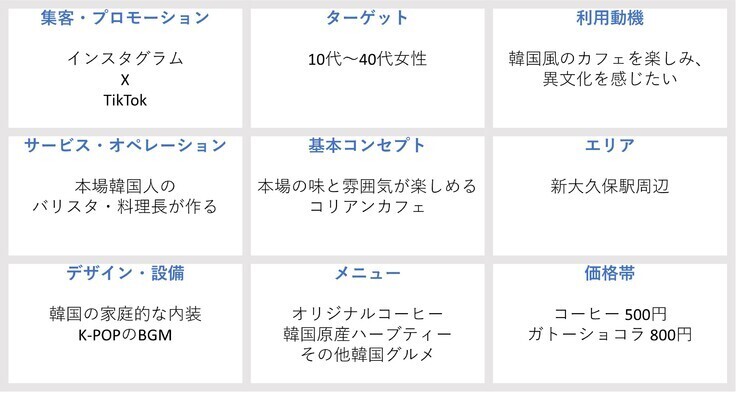

●コンセプトシートの活用例

魅力的なカフェにするには、事前のコンセプト設計が非常に重要です。大手カフェチェーンがひしめく昨今、選ばれるお店になるには、明確な特徴や強みが必要不可欠となります。以下のコンセプトシートを一例として埋めてみましょう。

基本コンセプトとは言い換えればお店の特徴を一言で表現したもの。「こんなカフェにしたい」という思いを言葉で表す作業です。

基本コンセプトが決まれば、ターゲットとなる客層やエリアを定め、適切なサービスやオペレーションを考えます。ターゲットに対してはさらに深掘りする必要があり、大手チェーンではなくあなたのお店を選んでもらうための動機づけを行わなければなりません。それは特徴や強みとも言えるものですが、例えば他では食べられないようなお洒落で美味しいカフェご飯やケーキ、特別なコーヒーなどを提供できれば、大手カフェチェーンとは一線を画す武器となりえます。

このようにして、メニューや価格も定めていき、コンセプトシート全体を埋めていきましょう。出来上がったコンセプトシートは事業計画書の作成にも役立てられます。

※以下はコリアンカフェをイメージした一例です。

顧客が満足できる設備を整える

カフェはお腹を満たしたり、喉を潤すためだけではなくカフェの雰囲気を楽しんだり、ゆっくりとくつろいだりする飲食店です。

顧客の中にはPCやタブレットで仕事をしたいという人やインターネットを閲覧したいという人もいますし、スマートフォンでSNSを利用したいという人もいます。ですので、無料のWi-Fiを設置したり、充電ができるコンセントを準備しておくと「休憩スペース」としての満足度が一気に上がります。

他のお店ではなく「ここがいい」と思わせるための設備をしっかりと整えておきましょう。

カフェ経営失敗のよくある理由

集客が思うように行かない

飲食店はお客様に来ていただいて初めて成り立つものです。ですが、オープンしたばかりのカフェには当然知名度もありません。大変な準備を経てようやくオープンさせたのに「なかなかお客様が来てくれない」というケースもあります。これは宣伝が上手くいっていないのが原因です。新規オープンの場合はまずは知ってもらうことが大切ですが、周知が上手くいかず集客ができず・・赤字経営が続いて運転資金が底をついてしまうことがあります。

原価率計算などが曖昧で収支計画が狂ってしまう

原価計算や収支の計画が甘く予定より支出が多くなって経営難に陥るというケースもあります。

カフェは客単価がそれほど高い飲食店ではありません。中には安いドリンクで長居する利用者もいますし、回転率を上げるにも限界があります。その上、材料費、賃貸料、人件費、水道光熱費も発生しますので収支の計算や原価率をいい加減にしていると、オープンしてまだ時間が経っていないのに経営難に陥ることがあります。必要経費はどのくらいなのか、そして、最低限必要な売り上げはいくらなのかを計算して把握しておく必要があります。

お客様に喜んで貰いたいという心意気は大切ですが、採算が合わなければ双盤に廃業に追い込まれてしまう可能性があります。

まとめ

カフェ開業のために必要な資格や許可、そして、開業の流れやポイントをご紹介しました。

自分の理想や夢を形にできるカフェ開業。他の飲食店にはない魅力があり、数ある飲食店の中でも特に人気の高い業態です。ただし、独立開業として人気が高い分、競争率が高いことも事実。念願の開業もすぐに廃業という事態とならないよう、本記事で紹介した様々なアプローチを検討しながら、事前の準備や基礎固めをしっかりしておきましょう。

カフェ開業に際し何かお悩みや疑問があればcanaeruにご相談ください。カフェ開業の豊富なサポート経験と深い専門知識を有しており、あなたの開業をしっかりお手伝いいたします。「開業手順が分からない」「理想の物件が見つからない」といったどんなご相談も承ります。

canaeru(カナエル)の無料開業相談はこちら

この記事の監修

株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント

○会社事業内容

IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。

○canaeru 開業コンサルタント

銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。

開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事

-

-

2024/10/23

-

2024/10/18

-

2024/10/11

-

- おすすめ記事

-

-

2016/12/01

-

2024/05/24

-

2017/04/26

-

2018/10/16

-

2023/10/02

-

2022/10/20

-

- 人気記事

-

-

2022/01/28

-

2024/07/23

-

2024/06/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…

-

先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…

-

セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件

-