- Tweet

会社の規則やしがらみに縛られず、自らの力で事業を進めていく「脱サラ」に憧れを持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、脱サラの成功率や失敗例、成功する人・失敗する人の特徴などを解説します。最後まで読むことで、脱サラをするべきか否かが明確になるでしょう。脱サラとは何か?

脱サラとは、サラリーマンが会社を辞めて独立することを指す言葉です。

だつ‐サラ【脱サラ】

読み方:だつさら

[名](スル)《「脱サラリーマン」の略》サラリーマンをやめて、独立して商売や仕事を始めること。

脱サラの具体例としては、下記が挙げられます。

✔独立してオリジナルのアイデアを元にした商品・サービスを開発する

✔地元に帰って農業を始める

✔自宅で書道教室を開く

✔フランチャイズに加盟してラーメン屋を開く

独立して新たな事業を始める取り組み全般が「脱サラ」と言えるでしょう。脱サラするメリット・デメリット

脱サラした後は、会社員時代と働き方がさまざまな点で変わります。脱サラするメリットとデメリットを下記にまとめました。

【脱サラするメリット】

・やりたいことを仕事にできる

・やりがいがある

・働いた分だけ収入がアップする

・人間関係に悩まされにくくなる

【脱サラするデメリット】

・経済的に不安定になる可能性がある

・あらゆることに責任が伴う

・脱サラ直後はは社会的な信用がない

・休みが不規則になりがち

脱サラする具体的なメリット・デメリットについては、以下の記事でも紹介しています。

関連記事 脱サラでの開業初心者は必見!開業に向けた心構えと成功のコツ

脱サラの成功率

何をもって脱サラが成功したといえるかは、人によって解釈が異なるでしょう。会社員時代よりも稼いだ、長期的に事業を継続できた、新商品・サービスをリリースできた、プライベートが充実したなど、さまざまなケースが考えられます。

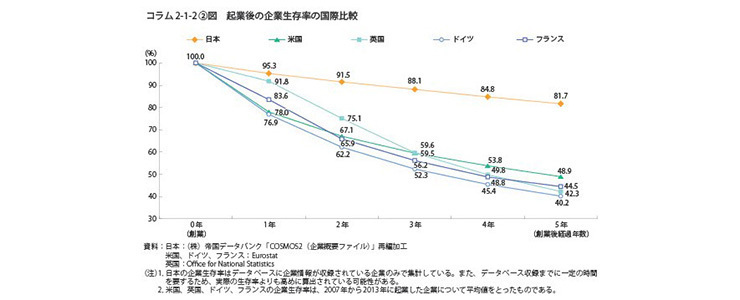

この記事では「中期的(5年)に事業を継続できている状態」を脱サラ成功と定義しましょう。中小企業庁「小規模企業白書」によると、起業後の企業生存率は下記のとおりです。

起業1年目:95.3%

起業2年目:91.5%

起業3年目:88.1%

起業4年目:84.8%

起業5年目:81.7%

出典 中小企業庁「小規模企業白書」

日本の企業生存率は、起業後5年目で81.7%となります。廃業したのは、5年間で13.6%と考えると想像よりも生存率が高いかもしれません。しかし、あくまでも「5年目の数字」である点には留意しましょう。6年目以降、生存率はさらに下がっていきます。

脱サラに失敗する理由

ここからは、脱サラに失敗してしまう原因を3つ取り上げます。脱サラする人はどのような点でつまずくのかを把握する参考としてみてください。

事業資金が十分ではなかった

脱サラ失敗の理由としては、準備資金が十分でなかったケースが挙げられます。

例えば脱サラして飲食店を営む場合、開業資金として「物件取得費」「内装・設備導入費」「運転資金」などが必要となります。飲食店を開業する際に必要な資金の目安は1,000万円と言われていますが、開業資金が十分でなく、お店が軌道に乗るまでに想定より時間がかかってしまうと、資金が底をついて倒産に追い込まれしまう恐れがあります。

資金が足りなくなった場合、新たな策を講じたくても先立つものがない状態になってしまい、「広告費」を使ったお店の宣伝もできなくなってしまいます。

あくまで一例ですが、資金が足りず事業を継続できない事例は多くあるのです。スキルが不足していた

起業や開業に必要な知識やスキルが身についていないまま脱サラすると、失敗する可能性が高いです。

脱サラする人のなかには、そのときの勢いで会社を辞め、経験やスキルをまったく持っていなくても「始めたらなんとかなる」との思いで事業をスタートする人もいます。

しかしこの場合は、知識と経験が浅いため、問題が起こったときに対処できず、トラブルが積み重なり、結果として事業をたたむことになりかねません。

また、経験やスキルを持っている事業であったとしても、経営や法務、会計に関わる知識が不足しているために事業がうまくいかないケースもあります。体調不良によって働けなくなった

心身ともに負担がかかり続けることで働けなくなってしまうケースも失敗する理由の一つです。独立すると、資金調達や集客、競合の動向など、考えなければならない事柄が積み重なり、会社員時代よりも大きなプレッシャーを感じてしまう方も少なくありません。

その状態が長く続くと、心身ともに疲労が蓄積。そのまま病気になり、働けなくなる人も多くいます。会社員とは異なり、独立し、個人事業主となると原則として雇用保険に加入ができないので、失業手当や傷病手当金も受けられません。

脱サラ時には、万が一自分が働けなくなったらどうするかもあらかじめ考えておきましょう。脱サラに成功する人・失敗する人の特徴

脱サラに成功する人・失敗する人は、それぞれ動き方や考え方に特徴があります。ここからは、脱サラに成功する人・失敗する人の特徴を解説します。

脱サラに成功する人の特徴

入念に準備してから脱サラする

脱サラに成功する人は、入念に準備を進め、考えうる限り万全の状態を整えてから独立をしています。

資金調達や市場調査、事業計画書の作成、資格・許認可の取得など、開業前にやるべき事柄はどの業種・業態でも数多くあるでしょう。成功する人は、その一つひとつを余さず準備し、スキルも十分に磨いた上で脱サラしています。

自己管理ができる

脱サラして起業するには、自己管理能力の有無が問われます。

事業を成功させるためには、いかに自分を律するかが重要な視点です。会社員とは違い、ミスをカバーしてくれる人も、リーダーシップをとってくれる人も、時間・業務の進捗を管理してくれる人もいません。自ら事業計画を立てたら、その計画に沿って確実に業務を遂行していく必要があります。健康やメンタルの管理も自分で行わなければならないでしょう。

また、時間やお金に関して甘い考えを持っていると、あっという間に顧客・取引先からの信頼を失います。脱サラするなら、徹底した自己管理が必須です。

自己解決能力・傾聴力を兼ね備えている

独立後は、さまざまな問題を自分自身で解決する必要があります。会社員時代には経験してこなかった問題が起こっても、自分で解決しなければ事業は先に進みません。そのため、自らの力で状況を打開するスキルが求められます。

一方、自分の意見を持ちつつ周囲からのアドバイスに耳を傾ける力も、脱サラ時には必要となるでしょう。業界の先輩や独立して成功を収めている人の意見は、何にも代えがたいものです。

自分自身で考える。そして、周囲の意見をよく聞く。この2つのバランスを上手に取る力を身につけましょう。

脱サラに失敗する人の特徴

会社が嫌で脱サラした

明確にやりたい事業があるわけではなく「会社員としての生活がつらいから脱サラした人」は、独立後に成功を収めるのは現実的に厳しい傾向です。

事業を進めていくと、日々多くの問題にぶつかるでしょう。「嫌なことがあったときに逃げる癖」がついている人は、問題が起きてもスムーズに解決できない可能性があります。

勉強不足のまま未経験の業界・業種で脱サラした

新たな業界・業種にチャレンジする場合には、失敗するリスクがさらに高まります。失敗を避けるためには、業界に関する専門知識などを学び、深い理解を得る必要があるでしょう。

未経験のフィールドでは、知識やスキル、経験、人脈など、ライバルに比べて足りないものが多くあります。そのような状態で、最低限の勉強もしないまま新たな世界に飛び込んでも、成功を収めるのは難しいでしょう。

事業計画を立てていない

事業をどう展開していくかを考える礎となるのが「事業計画」です。事業計画がなければ、やるべき取り組みやターゲット、資金繰りなどが不明瞭となるでしょう。

取り組みたい事業が浮かんでも、最初は内容がふわふわしているもの。その状態からどのように事業化していくかが成否を分けるでしょう。

脱サラ起業を成功に導くためのポイント

脱サラを成功させるためには、あらかじめ押さえておくべき事柄がいくつかあります。ここからは、脱サラ起業を成功に導くためのポイントを4つ解説します。

入念に事業計画を立てる

脱サラを成功させるポイントの一つは、入念に事業計画を立てることです。事業計画を立てる際には、商品・サービスの内容やターゲット層、市場の状況などを具体的に事業計画書に落とし込みましょう。事業計画書に必要な項目は下記のとおりです。

✔事業内容

✔想定顧客

✔提供できる価値(サービス・製品の詳細)

✔市場規模

✔競合情報

✔販売戦略・マーケティング戦略

✔生産方法・仕入先など

✔売上目標

✔資金調達に関する計画

事業計画書を作成することで、今後の方向性が明確になります。さらに、資金調達をする際の説得材料にもなるでしょう。

参考記事 事業計画書の書き方とは?目的やメリットについて解説

経営しやすい事業を選ぶ

人によって定義は異なりますが、脱サラ時には「経営しやすい事業」を選びましょう。

経営しやすい事業として考えられるのは、これまでの経験や知識、スキルを活かせる業種・業態です。社会人時代に蓄えた財産を活用すれば、未経験の業界よりも成功する確率が上がるでしょう。

また、フランチャイズを利用するのもおすすめです。フランチャイズは経営ノウハウを提供してくれる、広告宣伝を代行してくれるなど、さまざまなサポートが得られるため、経営未経験でも始めやすいことが特徴です。小規模の事業から始める

脱サラを成功させるために、最初は小規模事業(スモールビジネス)から始めましょう。

立ち上げ時に銀行や日本政策金融公庫から多額の融資を受けるのも一つの方法ですが、失敗したときのリスクは当然高くなります。

まずは小さな事業からはじめ、軌道に乗ったら少しずつ範囲を広げていくのがリスク管理の観点からも大切です。少しずつ仮説検証を進めながら、新たな展開を考えましょう。退職する会社にも良い印象を残す

脱サラして手掛ける事業が会社員時代と同じ業界である場合、退職する会社との関係性も重要です。もし不義理な状態で会社を辞めるようでは、業界内での評判も悪くなるでしょう。

場合によっては、退職した会社が今後の取引先となるケースもあります。いずれにせよ、退職時に良い印象を残しておいて損はありません。最近の脱サラ事情

近年は、新型コロナウイルスの流行によるリモートワークの普及や、副業を認める企業が増えたことで、働き方の多様化が進んでいます。それに伴い、オンラインビジネスやフリーランス向けのプラットフォームが発展し、個人で仕事を獲得しやすい環境が整ってきています。

複数の職業・働き方を持つパラレルキャリアという考え方も広まりつつあり、副業での成功を足がかりに独立するケースが増加しているようです。まとめ

脱サラを成功させるためには、事前準備が何よりも重要です。決して勢いだけで退職せず、知識やスキルを得てから、新たなフィールドでどう戦っていくのかを明確にしていきましょう。

株式会社USENが運営する『canaeru(カナエル)』では、脱サラして起業を検討している方(主に店舗を構える方)向けに無料相談を実施しています。脱サラにあたって不安な思いがある方はぜひお問い合わせください。

無料開業相談

この記事の監修

USEN開業プランナー

松村俊治

株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。

【主なサポート内容】

・開業手続きの支援

・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介

・創業計画書の作成サポート

・事業計画書の作成サポート

株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事

-

-

2024/10/23

-

2024/10/18

-

2024/10/11

-

- おすすめ記事

-

-

2017/06/22

-

2017/09/25

-

2022/01/30

-

2017/12/13

-

2023/03/23

-

2021/02/18

-

- 人気記事

-

-

2022/01/28

-

2024/07/23

-

2024/06/24

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…

-

先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…

-

セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件

-