更新日:

【連載】飲食店に届けたい労務コラム|第20回 お店でやってほしい仕事をA3用紙一枚にまとめる⑤給与の決め方を定める

- Tweet

-

社会保険労務士で(株)リーガル・リテラシー代表取締役社長の黒部得善氏がお届けする、飲食店経営にフォーカスした労務コラム連載。

スタッフを雇用する店舗経営に欠かせない業務のひとつである労務管理。特にコロナ禍以降の外食業界は深刻な人材不足に悩まされ、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が来ない」といった悩みのほかに、アルバイトがSNSを使ったトラブルを起こす事例もたびたび耳にするようになり、安定経営とリスク回避という二つの側面で労務管理の重要性が高まっています。

第20回は、『お店でやってほしい仕事をA3用紙1枚にまとめる』シリーズの第5弾。「給与の決め方を定める」をテーマにお届けします。前回の振り返り

前回、スキルの書き方についてお話をしました。マネジメントスキルは上位役職から整理し、作業スキルは下位役職から整理する、というお話でした。

第16回から4回にわたって従業員にしてほしい仕事について話をしてきましたが、これらは労務でいうところの「指揮命令の根拠」となるものです。指揮命令をしたらその対価として給与を支払わなければなりません。今回は、「指揮命令の対価としての給与」をテーマに、適正な給与の決め方についてお伝えします。給与の決め方を決める定めることの重要性

私は顧問する際、「給与の決め方を定めていなければ、給与を上げる理由も下げる理由もない」と伝えています。それは事細かく規定に定義されていればよい、という意味ではありません。例えば、以下のやり取りをイメージしてみてください。

社員:「子供ができたんですよ」

社長:「おっ、それはめでたい。親としての自覚を持って頑張れよ。来月の給与から2万上げておくから」

社員:「ありがとうございます。家族のためにももっと頑張ります!」

~3か月後~

社長:「親になったのに、なんで仕事に身が入ってないんだ。家族のためにがんばるといったから給与を上げたんだぞ」

社員:「そうでしたっけ?はい、頑張ります」

給与の決め方を定めていれば、こんな会話は生まれません。

何となくその場の雰囲気や気前のよさで決めてしまう給与は、下げる理由もなければ上げる理由もありません。お互いの一回の会話だけの納得度です。しまいには社歴が長いというだけで他に理由なく社員間の給与差が大きくなってしまいます。飲食店にありがち、間違いだらけの給与を決める視点

みなさんは社員の給与をどんな視点で決めているでしょうか。「このくらいの時給でないと採用できない」「昔、大変な時に助けてくれたから」「この年齢であればちょっと安いな」など。どの視点もそれぞれ間違いではありません。ただしその意図と意義があれば、ですが。

給与を決める視点の例として

①過去の自社での経験

②過去の他社での経験

③現在の発揮している能力

④現在の役職

⑤勤続年数(属人)

⑥年齢(属人)

⑦家族構成(属人)

といったものがあげられます。どの視点が正しい、ということはありません。繰り返しになりますが、意図と意義があれば何でも良いです。この、意図と意義とはどういったことでしょうか。

例えば、常連の獲得より新規客の獲得を重視するお店では、①より④を活かしますが、常連から認知されることが繁盛につながるお店であれば、①や⑤はとても大切な視点です。①~⑦の視点のうちどれをもって給与を決めるかは、会社からどのようなメッセージを出したいのか、将来的にどのような会社にしていきたいのかによります。だから正解はないのです。

以下に給与を決める視点①~⑦に沿った会社の意図の例を記しますので参考にしてください。

①過去の自社での経験 →守り抜くべき自社での経験や他社では身につけられないノウハウの習得、またはお店の顔として貢献してほしい

②過去の他社での経験 →自社で経験させられないノウハウなどを活かして貢献してほしい

③現在の発揮している能力 →今の成果を分かりやすく記憶のあるうちに還元しよう

④現在の役職 →求める責任に見合った給与になっているか

⑤勤続年数(属人) →永くいてくれることで会社やお店の歴史を伝え、理念浸透に貢献してほしい

⑥年齢(属人) →年齢に関わらず長い目で安心して仕事をできる環境にしたいという会社の思いを伝えたい

⑦家族構成(属人) →家庭をもっても長く働き続けられる会社だという安心感を与えたい

給与体系を定義しよう

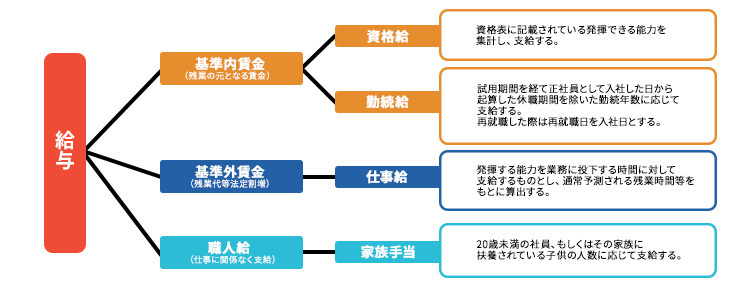

この図は、給与体系と言われるものです。経営理論では、細かい給与項目は良くないとも言われますが、労務目線では対価を支払う理由を明確にするために良いことだと考えています。

前述した①~⑦の視点で決めた対価をそれぞれ手当とし、その視点のみを軸に昇給・降給を決定します。過去の経験を活かしてほしいと採用した人が期待通りの貢献をしないときは、当然、過去の経験に対して支払っていた給与は支払う必要もなくなります。

①~⑦を組み合わせて自社らしい昇給・降給のルールを決めていってください。

今回のキーワード:給与の決め方を定めないと、給与を上げる理由も下げる理由も作れない

- NEW最新記事

- 人気記事

-

-

2025/04/04

-

2020/02/27

-

2017/12/28

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…

-

セミナー情報

ロイヤルHD菊地会長は2026年の経済と外食業界をどう見る?…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数13,219件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数60件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数430件

-