更新日:

【連載】飲食店に届けたい労務コラム|第19回 お店でやってほしい仕事をA3用紙一枚にまとめる④スキルを整理する

- Tweet

-

社会保険労務士で(株)リーガル・リテラシー代表取締役社長の黒部得善氏がお届けする、飲食店経営にフォーカスした労務コラム連載。

スタッフを雇用する店舗経営に欠かせない業務のひとつである労務管理。特にコロナ禍以降の外食業界は深刻な人材不足に悩まされ、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が来ない」といった悩みのほかに、アルバイトがSNSを使ったトラブルを起こす事例もたびたび耳にするようになり、安定経営とリスク回避という二つの側面で労務管理の重要性が高まっています。

第19回は、『お店でやってほしい仕事をA3用紙1枚にまとめる』シリーズの第4弾。「スキルを整理する」をテーマにお届けします。前回の振り返り

前回はそれぞれのスキルの行動方針をはっきりさせよう、という話をしました。がむしゃらに頑張って仕事をするのではなく、行動方針、もといお店の理念に合った仕事を頑張ってもらう。そうすることで「スタッフによる頑張り間違い」や「店長による頑張らせ間違い」が発生しなくなるというお話でした。

今回は、それをA3用紙一枚にまとめるためにスキルをどう取捨選択し、書いていくか?というお話です。保有能力と発揮能力を間違えない

スキルを整理するにあたり、すべてにおいて共通することですが、本連載の第1回に書いた「できる」と「やっている」は違う、という話を思い出してください。今回、スキルを整理するにあたってこの「できる=保有能力」と「やっている=発揮能力」を混ぜて整理することがないように注意しましょう。お店にとって必要なスキルは「やっている=発揮能力」です。できるけどやらない人や、できないしやろうともしない人がお店にいても戦力にはなりません。

関連記事 飲食店に届けたい労務コラム|第1回 飲食店では“仕事ができる”と“仕事をやっている”はちがう。細かくしすぎると全体を示すことができない

A3一枚にやってほしい仕事をまとめようとすると、やってほしい仕事を事細かに書くことはできません。となるとどこまで具体的に書くのか?と疑問に思うでしょう。

訊かれると私はよく「70%程度の具体性で十分」と言っています。というのは、飲食店の営業の中ですべて事細かにスキルを定義しても、イレギュラーなことのほうが多く出てくるからです。

もちろん、書いていない仕事はやらなくていいわけがありません。そこで大切なのが、前回お話した行動方針です。理念に基づいた行動方針は、会社やお店にとっての判断軸になるものです。つまり、記されていない30%の仕事も行動方針が浸透していれば具体的な行動へとつながります。

ここで、店長のマネジメントスキルである売上づくりを例にとってみます。

・アルバイトが率先して会員を増やすために正しく会員づくりの必要性を理解させて結果リピートにつなげている

・ピーク時間にあわせた正しいシフト組をし、売上の最大化につなげている

・店舗と地域の現状を把握したうえで3か月販促計画をたて売上達成させている

・常連様のことを細かく把握し、常連様満足のためにみんなに指示をしている

・その場の最適をお店の全体を俯瞰してその場の最適を判断し、満足と感動につなげ、さらに次の売上につなげている

ここから先の具体的な行動は、「行動方針」そして「役職の果たすべき責任」に照らし合わせて判断してもらうことになります。

どこのスキルから書くのか

それでは、A3用紙にどのスキルから書き出していけばよいでしょうか。これには法則があります。

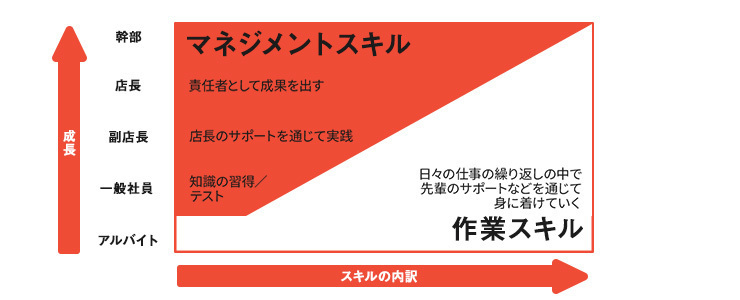

【スキルを書き出す法則】

マネジメントスキル・・・お店で目指せる最上位役職、店長のスキルから書く

作業スキル・・・一番下位役職から書く

スキルは積み上げです。つまり、下位役職者ができることは上位役職者もできる、という前提があります。

まずマネジメントスキルはお店における最上位役職の仕事をひとつのゴールとし、下位の役職の欄にはその仕事ができるために必要なことを書いていきます。さらに言うと、店長に昇進してから教えても遅いスキルは、下位役職のうちに習得しておかねばならないスキルです。店長に昇格したあとになって習得していない、教えてもいないと判明したとしてもそう簡単には降格させられません。

一方の作業スキルは下位役職から書きはじめます。一番下位の役職者に習得してほしいスキルを書きます。それができて当たり前、という前提で、上位役職者はの難易度が高いスキルを積み上げていく構図ができあがります。

スキルをダブらせてはダメ

スキルを書く際に一つ注意があります。それは、役職が違うのに同じ内容の事を書かない、ということです。スキルは積み上げであって、下位役職で定義されたことは、上位役職者はできて当たり前です。書き出していく中で内容がダブってしまったときには、下位役職のほうにその内容を書きましょう。

今回のキーワード:マネジメントスキルは上位役職から、作業スキルは下位役職から定義する- NEW最新記事

-

-

2026/02/16

-

2026/02/02

-

2026/01/19

-

- 人気記事

-

-

2025/04/04

-

2020/02/27

-

2017/12/28

-

- canaeru編集部おすすめセミナー

- お役立ちコンテンツ

-

-

先輩開業者の声

やっぱり飲食業しかない――覚悟を決めたら即行動!ワンオペ開業…

-

セミナー情報

潰れないカフェ開業|数字が苦手でも“初月黒字”を実現する3つ…

-

セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!

-

店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,156件

-

店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件

-

店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件

-

店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数459件

-